Le azioni per la capacità amministrativa nella programmazione 2021-2027, individuate dall’Accordo di Partenariato, presentano alcuni elementi di continuità e molte innovazioni rispetto al 2014-2020. In primo luogo, viene confermato il modello “duale” di intervento per il rafforzamento amministrativo, basato su un’azione centrale, condotta attraverso il Programma Nazionale “Capacità per la Coesione” (coordinato dall’Agenzia della Coesione Territoriale), e sui nuovi Piani di Rigenerazione Amministrativa (PRigA), attuati dalle Amministrazioni titolari dei Programmi cofinanziati dai Fondi.

Strategie specifiche e strumenti cambiano però sensibilmente rispetto al 2014-20:

(i) le azioni per la capacità amministrativa sono concentrate sul rafforzamento delle attività di programmazione, gestione e attuazione dei fondi. Esse hanno come risultato atteso un miglioramento verificabile dell’efficienza e degli esiti dei processi di attuazione, da perseguire agendo sulle capacità dell’intera filiera di istituzioni e beneficiari. Si tratta di un impegno severo, considerando la complessità dei temi caratterizzanti della nuova programmazione, come le transizioni digitale e climatica;

(ii) l’intervento nazionale acquisisce, in coordinamento con le Regioni, una marcata proiezione territoriale, affiancando attori locali e beneficiari pubblici su alcuni dei nodi critici per l’attuazione dei Fondi e nelle realtà più fragili;

(iii) l’integrazione funzionale degli interventi di rafforzamento è più forte rispetto al 2014-20. In coerenza con gli orientamenti della Commissione europea (2020) e dell’OCSE (2021), si interviene in modo coordinato sui diversi fattori della capacità amministrativa: l’organizzazione e le reti delle strutture impegnate sui Fondi ai diversi livelli territoriali, le competenze – da potenziare anche attraverso (non facili) azioni di reclutamento -, la semplificazione e la sostenibilità amministrativa e istituzionale delle procedure, la disponibilità di strumenti che rendano le procedure di gestione dei Fondi pienamente digitali, dematerializzate e trasparenti;

(iv) il quadro finanziario degli interventi sulla capacità delle Amministrazioni titolari di Programmi (i PRigA) è più strutturato rispetto ai Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA) 2014-20. I PRigA integreranno diverse fonti finanziarie, in coerenza con i Regolamenti 2021-27: fondi per l’Assistenza Tecnica “standard” (Art. 36 del Reg. n. 2021/1060), finanziamenti non collegati ai costi (art. 37), risorse per il rafforzamento della capacità collegati agli obiettivi specifici del FESR (Art. 3 del Reg. n. 2021/1057). Il FSE Plus contribuirà alle strategie per la capacità amministrativa operando nei suoi campi d’intervento;

(v) il percorso di costruzione dei nuovi Piani per la capacità amministrativa è basato su “Tabelle di Marcia”, insiemi coerenti di azioni definite attraverso un approccio strategico, proiettato nel breve, medio e lungo termine, e costruite attraverso un percorso partecipativo.

L’impostazione delle azioni di capacità amministrativa nel 2021-27 appare razionale e motivata, alla luce delle valutazioni sull’esperienza (contrassegnata da luci ed ombre) del 2014-20. Esistono però due aree di rischio riguardanti l’efficacia attesa del nuovo “pacchetto” per la capacità amministrativa: la proporzionalità delle misure che effettivamente verranno messe in atto, ossia la loro adeguatezza rispetto ai problemi da risolvere (nota 1), e l’influenza di un contesto istituzionale sfavorevole, soprattutto nelle Regioni Meno Sviluppate.

Per quanto riguarda in particolare gli aspetti istituzionali, l’Ottavo Rapporto sulla Coesione (EC, 2021) dà spunti interessanti sui concetti di buona governance e di capacità amministrativa. Secondo il Rapporto, la capacità amministrativa – ossia la capacità delle autorità di attuare bene le politiche di cui sono responsabili – è un fattore fondamentale della buona governance. Dobbiamo però riflettere sul carattere biunivoco di questa relazione: i livelli di capacità amministrativa influenzano la qualità di governo ma ne sono a loro volta determinati. Sistemi pubblici con istituzioni di alta qualità, alti livelli di responsabilità e bassi livelli di corruzione tendono a fornire beni e servizi pubblici evoluti, a creare un ambiente favorevole alla crescita e anche ad organizzare in modo più efficace e trasparente le loro politiche.

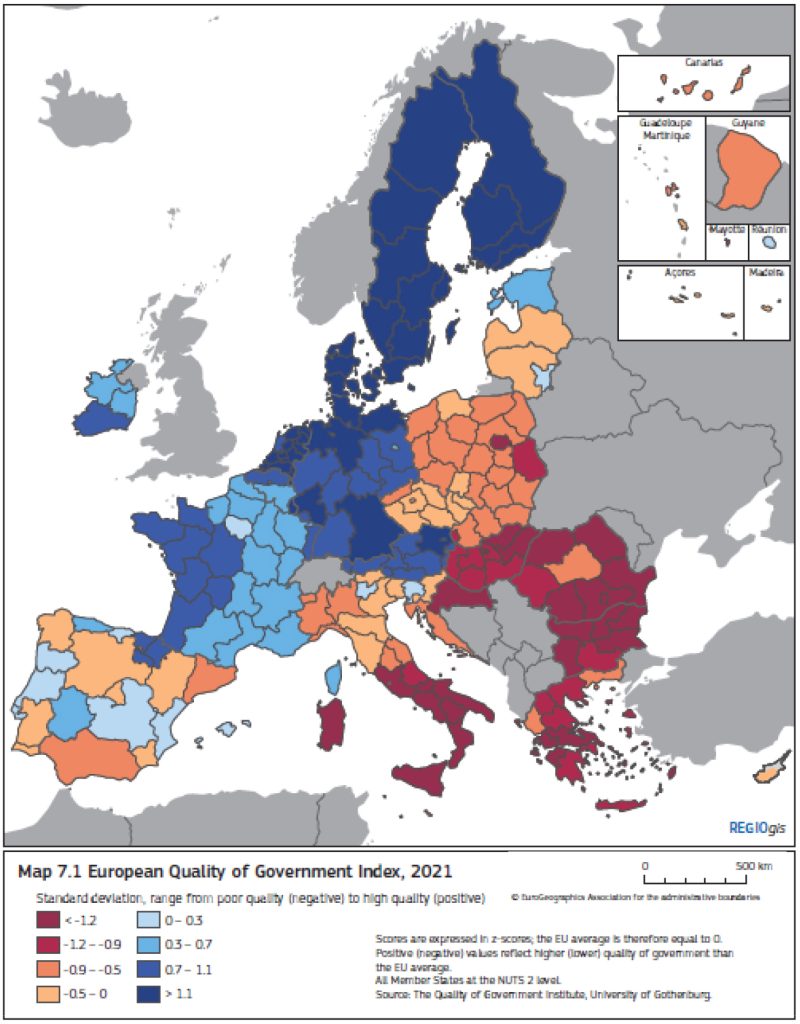

Adesso, gli indici della qualità di governo del nostro Paese sono ancora, come mostra lo stesso Ottavo Rapporto, relativamente molto bassi. Il Rapporto cita sia i Worldwide Governance Indicators (WGI) della Banca Mondiale, sia l’Indice Europeo per la Qualità di Governo, basato sulla percezione dei cittadini e articolato nelle tre grandi aree della corruzione, della qualità e dell’imparzialità. La Figura 1 riprende dall’Ottavo Rapporto la mappa che mostra la distribuzione di quest’indice fra le regioni europee per l’anno 2021, mettendo bene in rilievo quale sia la collocazione delle nostre regioni.

Sviluppare la capacità istituzionale implica un’azione profonda sui meccanismi di base attraverso cui funzionano le società. Riprendendo un noto lavoro di Amin e Thrift (1995), la capacità istituzionale è associata alla densità istituzionale, che essenzialmente si esprime nella vitalità, nelle interazioni e nella coesione civica delle comunità. La densità istituzionale (Institutional Thickness nella definizione di Amin e Thrift) è data dalla compresenza, a livello territoriale, di una plethora of actors (di una fitta trama di istituzioni intermedie, organizzazioni della società civile, partner socioeconomici, fondazioni, gestori di beni ed attività culturali, gruppi economici) dalle cui interrelazioni e alleanze si generano effetti di sviluppo, di crescita civile e di inclusione socioculturale. Alla costruzione di densità istituzionale possono certamente contribuire dei processi trasparenti, aperti e partecipati di disegno e attuazione delle politiche pubbliche per lo sviluppo, insieme ad attività di monitoraggio civico. In sintesi, il rafforzamento dei meccanismi di attuazione delle politiche -la capacità amministrativa- non è scindibile dalla qualità dell’azione generale di governo e dalla capacità delle istituzioni di contribuire alla formazione di sistemi di governance aperti e cooperativi.

Riferimenti

- Amin A., N. Thrift (1995), Globalisation, Institutional Thickness and the Local Economy. In: P. Healey, S. Cameron, S. Davoudi, S. Graham, A. Madani-Pour (eds.), Managing Cities. The new urban context, John Wiley, Londra.

- European Commission (2021), Cohesion in Europe towards 2050, Eighth report on economic, social and territorial cohesion, Brussels.

- ISMERI Europa (2021), Rapporto su il Piano di Rafforzamento Amministrativo 2021-2027, Rapporto realizzato su incarico della Commissione europea, Roma.

Note

Per un quadro di sintesi delle macro-criticità nella gestione dei Programmi Operativi 2014-2020 in Italia, v. ISMERI (2021). È utile richiamare qui anche un lavoro recente del NUVEC (2022) focalizzato su un tema cruciale per l’attuazione dei Fondi come l’efficienza delle procedure realizzative degli Enti Locali. Il lavoro è basato su una indagine diretta rivolta ad un’ampia platea di Responsabili Unici di Procedimento, da cui emerge, fra l’altro, che il 38% dei RUP non riesce mai o raramente a rispettare i tempi di avvio delle procedure previsti nella programmazione. Il 6% afferma di rispettarli sempre mentre la quota restante li rispetta “frequentemente”. Nelle percezioni espresse dai RUP, il tema della insufficiente dotazione di risorse umane è centrale nella spiegazione delle difficoltà di attuazione dei contratti pubblici.