In questo contributo esponiamo una nostra recente linea di ricerca in cui cerchiamo un nuovo modo di concettualizzare i problemi abitativi, osservandoli dalla prospettiva di un più generale fenomeno di squilibri tra territori centrali e marginali. Si tratta di un lavoro in stato ancora embrionale, ma che parte dalla convinzione che il modo in cui concettualizziamo le questioni abitative rispetto al territorio sia di per sé problematico, in quanto foriero di “soluzioni” (che diventano politiche e progetti) parziali e non coerenti rispetto alle dimensioni di sostenibilità ed equità che dovrebbero essere ritenute prioritarie nell’azione pubblica.

In maniera sempre più evidente e accelerata assistiamo a processi di accentramento degli investimenti pubblici e privati in alcuni luoghi, per lo più urbani. La città cresce, in tutti i sensi! Da decenni, numerosi geografi e studiosi del territorio, tanto in Italia quanto nel resto dell’Europa e non solo, stanno tentando di fotografare e descrivere questo imponente flusso di concentrazione, non solo di popolazione quanto di risorse, che rispecchia una nuova geografia dello Stato (tra tutti, si veda il lavoro di Neil Brenner). La narrazione divulgativa, scientifica e politica segue attentamente tale fenomeno di crescita, rischiando di farci dimenticare, nascondendocela, l’altra faccia della medaglia: tutti quei territori che, contemporaneamente, si stanno svuotando. Si svuotano non solo perché perdono abitanti, ma anche perché scivolano sempre di più in condizioni di marginalità non riuscendo a tenere il passo e la velocità di sviluppo di metropoli in cui si concentrano occasioni economiche, sociali, culturali e politiche. Accorgersi di questi due fenomeni, opposti ma contemporanei tra loro, ci suggerisce la domanda da cui nasce la nostra riflessione: esiste una relazione tra questi due processi? Se è vero che “il minimo battito d’ali di una farfalla è in grado di provocare un uragano dall’altra parte del mondo” (il famoso butterfly effect), forse vale la pena cercare di entrare nel complicato mondo delle relazioni tra territori e provare a capire in che termini i fenomeni di periferizzazione e accentramento possano essere osservati contemporaneamente (così come contemporaneamente si stanno compiendo).

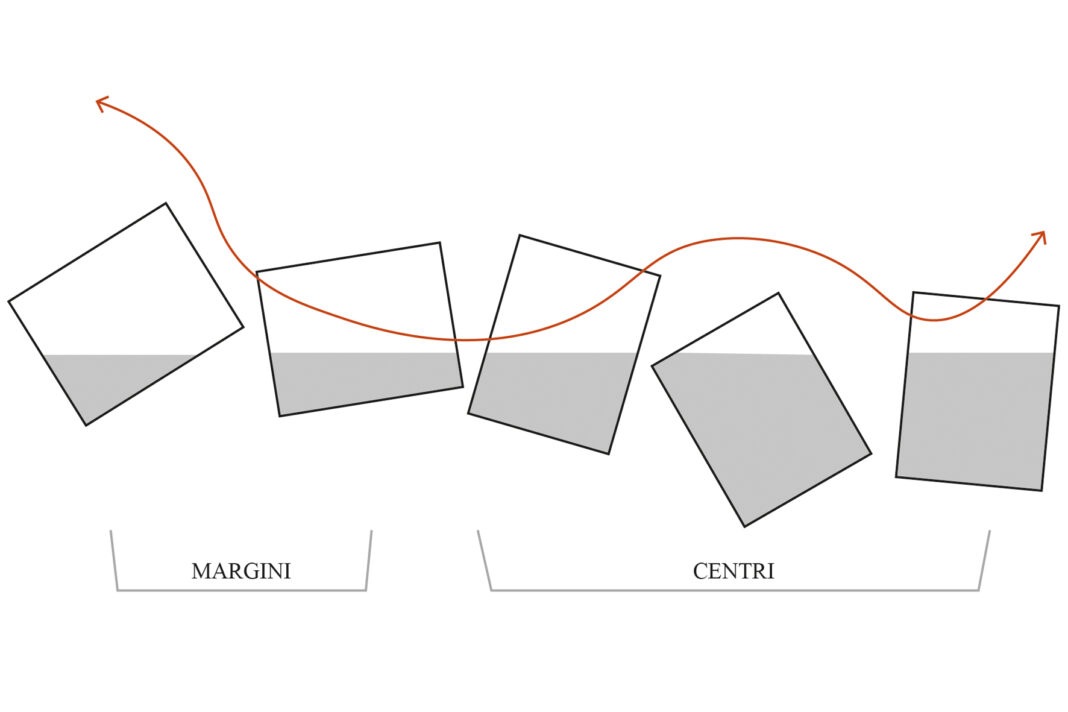

Il principio dei vasi comunicanti ci permette di affiancare un’immagine chiara a questa idea, suggerendoci come i processi territoriali, letti a una scala vasta e non solo locale, possano essere intesi come flussi di relazione tra luoghi. Da questa immagine teorica deriva un approccio progettuale, di pianificazione e di analisi delle politiche pubbliche che supera la prassi di affrontare i due temi separatamente: da una parte le politiche per la città, dall’altra quelle per le aree marginali. Una prassi, quella di occuparsi di singoli ambiti territoriali classificati in base a caratteristiche orografiche, sociali o economiche, che è fortemente diffusa. Similmente, è possibile considerare uno dei principali esiti dei fenomeni che stiamo discutendo, ovvero quello relativo alle politiche abitative. In Italia i valori degli immobili residenziali variano anche di decine di volte tra comuni diversi (OMI, 2022) e riflettono l’intrecciarsi di fenomeni paralleli di accentramento e marginalizzazione che attraversano i diversi territori. Le politiche pubbliche tendono ad affrontare separatamente i processi di accentramento – il surplus di domanda rispetto allo stock disponibile e dunque l’aumento dei prezzi – e svuotamento – presenza di stock inutilizzato per carenza di abitanti e dunque calo dei prezzi. La pressione abitativa viene trattata dalle politiche agendo esclusivamente sull’espansione dell’offerta o il supporto economico alla domanda nei luoghi attrattivi, dove la pressione abitativa “si sente”. Similmente, ma specularmente, laddove si riscontra un grave spopolamento e relativo sottoutilizzo del patrimonio residenziale – e la pressione è, per così dire, negativa – si è ormai diffusa l’idea di agire con politiche sull’attrazione della domanda, ad esempio con la nota politica delle “case a un euro” messe all’asta dai Comuni. Così separatamente costruite, crediamo, le politiche pubbliche sono fondamentalmente inadeguate rispetto alle odierne priorità di sostenibilità ed equità. Creare più offerta (con tutto il portato di emissioni e, in molti casi, consumo di suolo della produzione edilizia) nelle città attrattive e svendere il patrimonio pubblico nei luoghi marginali può tamponare i singoli problemi ma non agisce sulla loro natura di base, il flusso di risorse, opportunità e popolazione.

Il disegno territorialmente frammentato delle politiche abitative ci sembra dovuto primariamente all’inadeguatezza della strumentazione concettuale su cui si costruiscono le politiche stesse. Una prima fondamentale sfida concettuale riguarda allora la natura della marginalizzazione territoriale e dell’accentramento: l’essere “margine” o “centro” è legato alle caratteristiche proprie di un luogo, oppure è determinata da condizioni relazionali? La marginalità territoriale, e più in generale la marginalità intesa come perifericità, si origina dalla messa in relazione di un luogo che per determinate caratteristiche viene identificato come “centro” e uno che per mancanza di tali caratteristiche viene definito come “margine” o “periferia”. Questa considerazione sembra confermare quanto suggerito dal principio dei vasi comunicanti: il singolo fenomeno, causa o spia di un processo di marginalizzazione, è frutto di quanto accade anche in altri luoghi e contesti e può essere valutato solo nella sua dimensione dinamica di flusso e di sistema. Questa idea si traduce concretamente. Ritornando ad esempio alla questione abitativa, ci porta a osservarla come una conseguenza della condizione di squilibrio territoriale tra luoghi “centrali” e svuotamento di luoghi “periferici” e non semplicemente come una condizione di eccessiva pressione dei principali centri. Si tratta allora di sistemi che, proprio come accade nei vasi comunicanti, vanno visti insieme poiché uno influenza l’altro: il fallimento, che si manifesta nello spopolamento, nella dispersione di capitale umano, nell’assenza di cura e presidio del territorio delle aree marginali influisce sul fallimento dovuto alla pressione esercitata sulle aree centrali. E ciò, a sua volta, implica il rafforzamento di un assetto territoriale fondamentalmente iniquo e uno sbilanciamento delle risorse e degli interventi sui contesti già attrattivi (dove la pressione si manifesta più fortemente). In quest’ottica, si comprende perché riteniamo invece necessario e urgente occuparsi di politiche e azioni che abbiano alla base una visione sinottica dei fenomeni tanto di periferizzazione quanto di accentramento, e che dunque intervengano sulle cause dei “flussi tra recipienti” invece che sui singoli contesti.

Ulteriori approfondimenti

- Brenner N. (2004), New State Spaces. Urban Governance and the Rescaling of Statehood. Oxford: Oxford University Press.

- Rodríguez-Pose A., Storper M. (2020), Housing, urban growth and inequalities: The limits to deregulation and upzoning in reducing economic and spatial inequality. Urban Studies, 57, 2: 223-248.