“Nella casa in cui vivo”, “da quando vivo in quella casa”, “Come ti trovi nella casa in cui vivi?”. Il verbo vivere associato alla parola casa, rende l’idea di quanto il tema dell’abitare sia molto più dell’occupazione e appropriazione fisica di un luogo e quindi il perno fondamentale che garantisce le condizioni minime per poter definire un’esistenza, appunto, vita.

La questione abitativa mutando le sue forme, accompagna tutto il ciclo di vita di un individuo (Filandri, Olagnero and Semi, 2020) e si delinea come un “fatto sociale complesso”. Nella società attuale, infatti, l’abitazione non assolve solo le necessità primarie di un individuo ma fa riferimento ad ambiti più complessi che interessano la sfera personale come quello economico e sociale. La casa nasce innanzitutto per soddisfare la necessità di avere un riparo, di rendere l’uomo stanziale e diventa il luogo in cui si sviluppa e cresce la famiglia, intesa come nucleo di persone o persona singola che abita la casa. La casa, dunque, gioca un ruolo fondamentale nella definizione delle disuguaglianze sociali. Chi, infatti, è sprovvisto di un luogo con adeguate condizioni ambientali e comfort in cui vivere o addirittura è sprovvisto del luogo stesso, partirà certamente svantaggiato nell’approccio al mondo esterno, sia esso di natura sociale, formativa o lavorativa.

La casa quindi, oltre che essere l’elemento costitutivo di un individuo nel contesto sociale, è anche, e soprattutto in Italia dove gli alloggi in proprietà sono oltre l’80% (fonte ISTAT), una risorsa economica importante. Basti pensare che la questione abitativa con il suo intrinseco influenzare ed essere influenzata da numerosi fattori, ha un impatto rilevante sullo sviluppo delle città e sulla crescita di un territorio. In Italia in particolare il disagio abitativo e la mancanza di abitazioni accessibili per tutti è causa di numerose criticità come ad esempio il ritardo nel processo di autonomizzazione dei giovani, le difficoltà a creare nuove famiglie e quindi un basso tasso delle nascite, la difficoltà nella mobilità lavorativa, la difficoltà per gli enti di ricerca di attrarre studenti e ricercatori a causa dei prezzi degli alloggi, l’aumento del pendolarismo e abbandono delle aree centrali delle città, il sovraffollamento abitativo in particolare per gli stranieri, la diffusione del mercato nero nel mondo delle locazioni e l’impoverimento delle famiglie a causa dell’incidenze delle spese abitative sul reddito.

Per far fronte al crescente e multiforme disagio abitativo occorrono dunque politiche per la casa e urbane efficaci e, soprattutto, contestualizzate al territorio in cui si applicano. Affinché questo sia possibile è fondamentale una base conoscitiva adeguata dei dati relativi ai temi dell’abitare. Ed è proprio relativamente agli strumenti conoscitivi sui dati relativi alla questione abitativa che emerge un enorme gap tra ciò che sarebbe auspicabile le metodologie di misurazione e i dati attualmente disponibili.

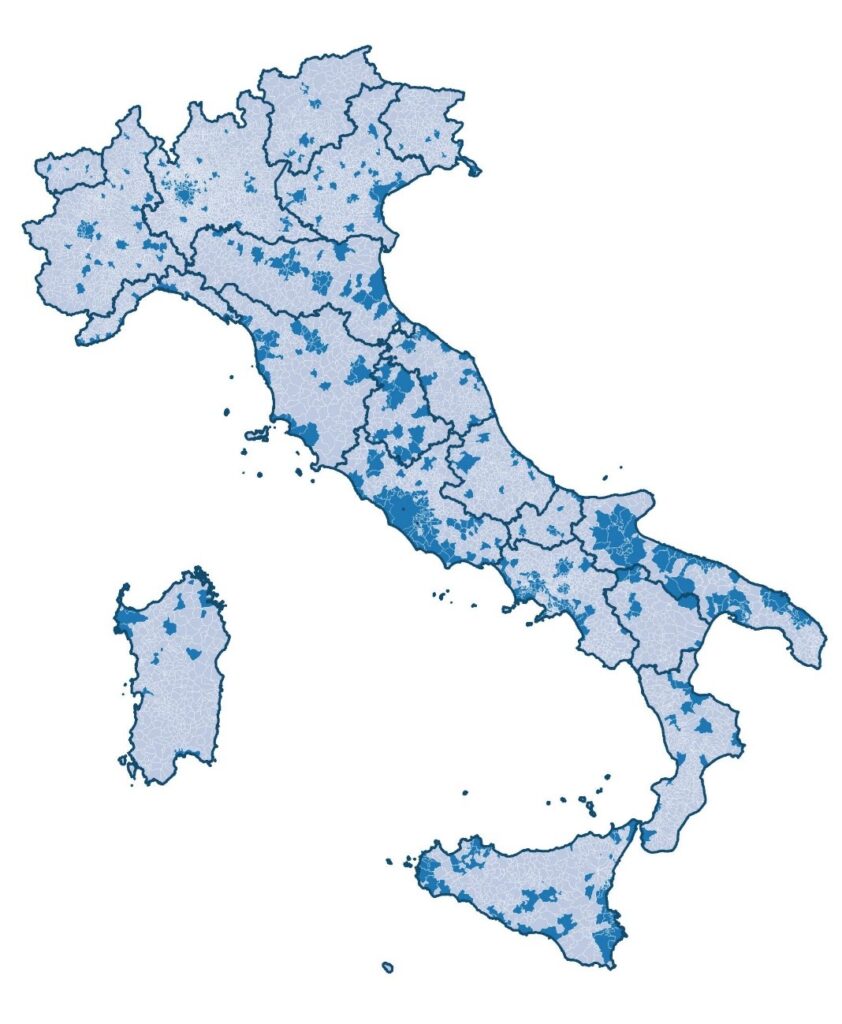

Attualmente, infatti, l’unico strumento per “monitorare” la presenza di potenziale disagio abitativo è la lista, redatta dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), dei Comuni ad Alta Tensione Abitativa. Tale lista risulta essere stata aggiornata l’ultima volta nel 2003 con la delibera CIPE n. 87 e, sulla base delle indicazioni fornite dalla Delibera CIPE 4/2002, utilizza come unico indicatore discriminante una soglia di “popolazione interessata” dalla quale poi ciascuna Regione, di intesa con l’ANCI estrae i Comuni interessati. L’inserimento in questa lista permette ai Comuni inseriti una priorità nella localizzazione di interventi volti a contrastare il disagio abitativo ed eventuali bonus in fase di finanziamenti pubblici. Questa metodologia però non tiene conto della multidimensionalità della questione abitativa e risulta quindi, evidentemente, poco efficace nell’individuare e soprattutto quantificare un potenziale disagio abitativo su scala comunale.

La ricerca, d’altro canto, si è ampiamente interrogata su quali potessero essere i temi che condizionano la qualità dell’abitare e alla possibilità di individuare indicatori e ambiti per qualificare e quantificare la presenza di disagio abitativo in un determinato territorio. Una definizione completa risulta essere quella teorizzata da Pietro Palvarini (2006) e che definisce come dimensioni dell’abitare cinque grandi domini:

• Dominio fisico: disagio dato da deficit strutturali o dalla carenza di servizi dell’abitazione

• Dominio legale: insicurezza legata al titolo di godimento dell’abitazione (occupazione senza titolo, affitti in nero o senza garanzia di rinnovo dopo la scadenza)

• Dominio sociale: forme di disagio dovuto ad un disequilibrio nella relazione tra la casa e i suoi abitanti (sovraffollamento, convivenze forzate)

• Dominio economico: fenomeno, sempre più frequente, dello stress da costo, al quale sono sottoposte quelle famiglie per le quali i costi destinati all’abitazione (per affitti o mutui) impegnano una quota troppo ampia del reddito familiare

• Dominio territoriale: disagio dato dal contesto di quartiere: non è l’abitazione, ma è il contesto territoriale nel quale essa è inserita ad essere percepito come un problema.

Proprio partendo da questa classificazione, dal 2020, la Regione Toscana ha attivato un gruppo di lavoro coinvolgendo diversi stakeholders territoriali con l’obiettivo di definire un “Indice Sintetico di Condizione Abitativa” . Il processo (Cingolotti et al., 2020) ha quindi avviato un percorso partecipato in cui si è tentato di valorizzare il know-how esperienziale dei diversi stakeholders (Enti Locali, Associazioni di Settore, Aziende Casa, ANCI e altri). Obiettivo dell’indice è quello di restituire informazioni utili e tecnici e decisori per i processi di policy making. Le criticità di questo processo ci sono e vanno ritrovate, oltre che nelle difficoltà tecniche di normalizzazione del dato, nella difficoltà di reperimento della base dati necessaria a causa delle numerose fonti (ISTAT, INPS, Agenzia delle Entrate, Ministero delle Finanze, Database Comunali solo per citarne alcune) e dal disallineamento dell’aggiornamento delle stesse.

In conclusione, prendendo spunto dall’esperienza toscana, si può affermare in primis la necessità di aggiornare, su scala nazionale, la metodologia di determinazione e quantificazione del disagio abitativo ma soprattutto la necessità che tale misurazione tenga in considerazione la complessità della questione abitativa. Solo provando a guardare alla questione della casa considerando tutte le dimensioni e tutti i fattori che la condizionano sarà possibile programmare e gestire interventi efficaci per rendere realmente risolutive e operative le politiche abitative.

Ulteriori approfondimenti

- Cingolotti B., et al. (2020), Un abitare complesso. Una proposta partecipativa per un indice della condizione abitativa.

- Filandri M., Olagnero M., Semi G. (2020), Casa dolce casa? Italia, un paese di proprietari. Bologna: Il Mulino.

- Palvarini P. (2006), Il concetto di povertà abitativa: rassegna di tre definizioni. Dottorato URBEUR. Available at: https://docplayer.it/18435817-Il-concetto-di-poverta-abitativa-rassegna-di-tre-definizioni.html.