Quali sono i punti di partenza per la costruzione di spazi inclusivi? Nella creazione di tali spazi è essenziale ragionare sul binomio comunità-spazio. I temi della città inclusiva in prospettiva di genere (sicurezza, accessibilità, cura, mobilità) si intrecciano con il tema della comunità. Gli spazi che vengono percepiti come insicuri, ad esempio, cambiano immediatamente accezione se animati e popolati. O ancora il compito di cura può essere delegato più facilmente quando si può fare affidamento su di una comunità che possa anche sostituirsi al proprio ruolo di genitore/caregiver.

Quando uno spazio funziona, si crea un legame tra di esso e la comunità che vi si riconosce. L’idea di comunità si costruisce intorno ad un luogo determinato, dove la comunità si identifica con il territorio condiviso. Il territorio, lo spazio, in tempi di crescente despazializzazione, contribuisce invece a definire l’identità della persona e di un gruppo di persone.

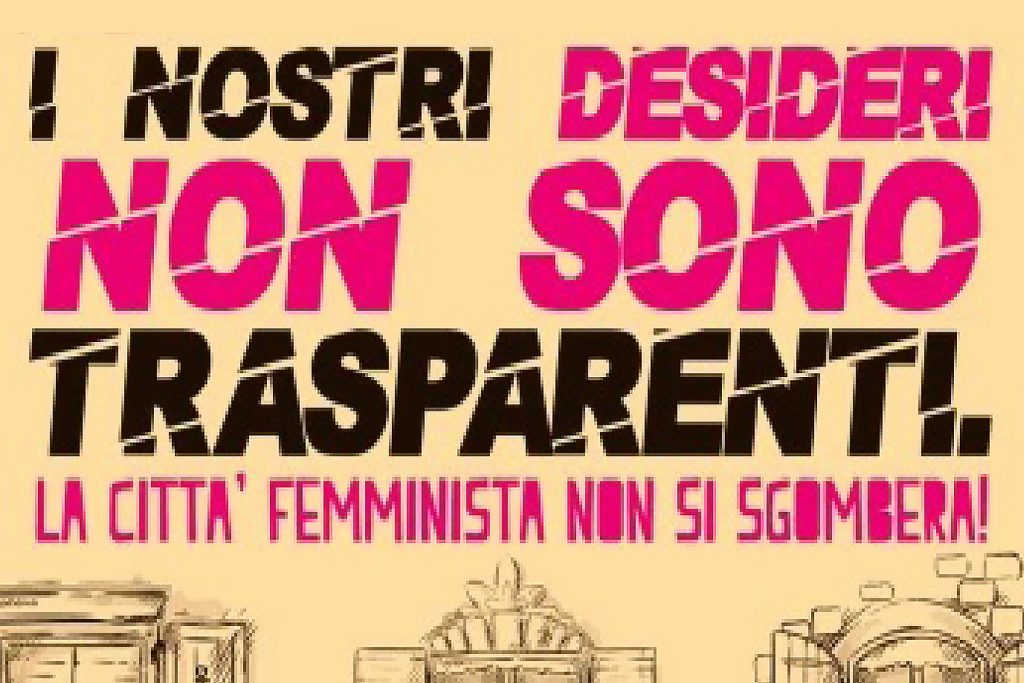

Non sempre questo accade, spesso certi spazi hanno bisogno di essere riallacciati alle persone, riconnessi. Da dove partire per creare questi legami se non dalle persone stesse, dai loro bisogni e dal loro ascolto? La partecipazione è uno degli strumenti più potenti che abbiamo per dare voce alla comunità, da intendersi come un processo intenzionale, libero, collettivo ed organizzato che coinvolge, in diversi modi, gli attori sociali. É una relazione che genera relazioni. È il motore del cambiamento e della trasformazione sia a livello individuale sia comunitario. La partecipazione genera emancipazione, presa di coscienza delle proprie capacità e del proprio diritto all’uso dello spazio pubblico.

Soprattutto essa è uno strumento potente per dare visibilità anche a quelle problematiche che si generano sullo sfondo e che non vengono mai abbastanza approfondite: la sicurezza, l’illuminazione, l’accessibilità, la presenza di servizi igienici, tutti quegli aspetti che, se non previsti, possono rendere uno spazio non accogliente per determinate persone.

La partecipazione serve a far comprendere anche a coloro che non provano in modo diretto certe difficoltà, cosa queste vogliano dire, e ad ascoltare le richieste di chi le vive sulla propria pelle.

Sono quindi le esperienze di vita quotidiana di tutte le persone, indipendentemente dalle categorie sociali, che devono essere strumento e misura per la trasformazione dello spazio pubblico, anche a partire da una prospettiva di genere. Le esperienze quotidiane delle persone sono la fonte di raccolta dati: dati sensibili, esperienziali, ottenibili solo dall’azione sul campo, direttamente con la gente, attraverso attività laboratoriali.

Il laboratorio è una delle forme più dirette di partecipazione. Questi, specialmente nella prospettiva di genere, sono ancora oggetto di ampia sperimentazione, poiché sono un campo meno esplorato all’interno dell’ambito della partecipazione.

L’architetta Ana Falú, intervistata da Ana Laura Elorza (2019), riconosce il corpo come primo terreno di appropriazione e a partire da questa consapevolezza espone le sue riflessioni in merito ai risultati di una tipologia di laboratorio chiamato “In-giustizie territoriali”. Questa pratica permette di incrociare l’analisi del territorio con il filtro del femminismo toccando temi quali la terra, le politiche abitative e ambientali, lo spazio pubblico e le violenze per generare collettivamente un programma di investigazione-azione su queste tematiche, delineare delle linee strategiche e un’agenda condivisa di lavoro.

Esistono anche altri esempi consolidati di laboratori che utilizzano la prospettiva di genere come lente attraverso cui vedere la città, come le mappe corporali o le passeggiate di percezione della sicurezza degli spazi, ma ancora non esiste una letteratura su metodologie definite e sistematizzate. A partire dalla somma di esperienze raccolte però, è possibile individuare alcune tipologie di laboratori per lavorare sulle tematiche di genere: laboratori analitici, educativi e trasformativi.

La prima tipologia serve ad analizzare una determinata situazione o un determinato spazio. Si applica quando si vuole capire come funzioni, come questo venga utilizzato o percepito. Sono laboratori di questo tipo le passeggiate esplorative o le mappe della sicurezza.

I secondi, quelli educativi, servono a sensibilizzare sul tema. Non bisogna pensare solo ad un target di tipo scolastico, ma anche a tutti quei gruppi eterogenei in cui molti membri sono estranei alle problematiche.

La terza tipologia è infine quella più prettamente operativa, una tipologia che ha bisogno di una fase analitica antecedente, per poi poter apportare una trasformazione (o progettazione) operativa.

I laboratori educativi e quelli trasformativi portano entrambi con sé una trasformazione dello spazio, che può essere di “uso”, nel primo caso, oppure propriamente fisica, nel secondo. Quelli analitici sono la base per poter lavorare su di uno spazio e possono anche essere un valido strumento da condividere con le amministrazioni pubbliche.

La costruzione di un laboratorio è un momento delicato, nel quale non vanno sottovalutate le caratteristiche del gruppo a cui ci si rivolge. Bisognerà chiedersi quali siano le relazioni esistenti: è un gruppo solido o si sta formando grazie al laboratorio? È necessario un lavoro preparatorio che porti alla creazione di una fiducia tra le persone partecipanti? Il mio gruppo è omogeneo? Hanno tutte la capacità di immedesimarsi nelle categorie emarginate? Questo accade spesso quando si introduce la lente della prospettiva di genere in un gruppo in cui è presente una componente appartenente ad un gruppo “privilegiato” (bianco, normodotato, cisgender, appartenente al ceto medio, etc). È allora necessario prevedere una serie di stratagemmi – come possono essere i giochi di ruolo – per favorire l’immedesimazione in una persona con determinate caratteristiche.

È importante in queste pratiche cercare di portare le persone a riflettere su questioni che vivono quotidianamente, portarle su un terreno che conoscono e attingere alla loro esperienza di modo da farle sentire competenti su quello che stanno facendo. Si coinvolge partendo sempre dal proprio vissuto e poi si allarga il campo, in modo da far uscire sempre le esperienze personali e pratiche di ognuno.

Da dove possiamo iniziare? Il mio corpo, di cosa mi permette di parlare? Dal materiale, dalla materia del corpo, studiare le nostre caratteristiche a memento di come esse siano le radici della nostra prospettiva.

L’obiettivo è ridisegnare lo spazio in prospettiva di genere, agendo in maniera interscalare, a partire dal corpo, che è, in qualche modo, il primo spazio che abitiamo, per poi agire su spazio domestico, di quartiere, urbano e territoriale.

Riferimenti bibliografici

- Elorza A.L. (2019) Pensar la ciudad desde el urbanismo feminista y popular. Entrevista con Ana Falú in ConCienciaSocial. Revista digital de Trabajo Social. Vol. 2, N. 4 – ISSN 2591-5339 https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ConCienciaSocial