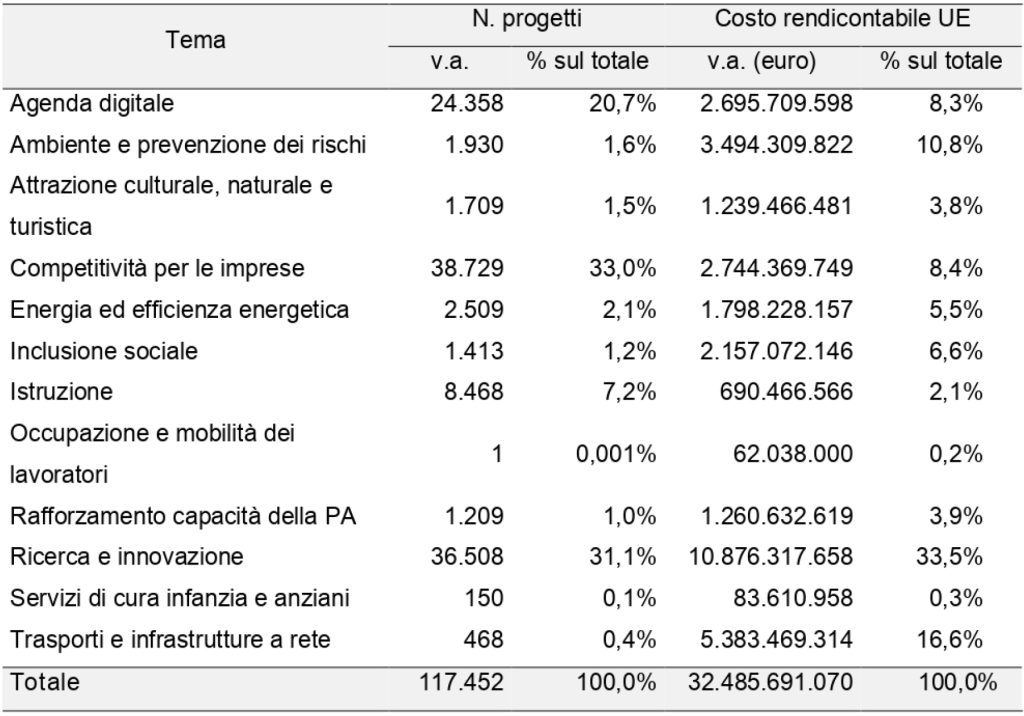

I progetti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 al 31 agosto 2021 sono 117.452, per un totale di oltre 32,4 miliardi di euro di costi rendicontabili. Tali risorse, come riportato in Tabella 1, sono destinate principalmente ai temi della ricerca e dell’innovazione (33,5%) e dei trasporti e infrastrutture a rete (16,6%). Dal punto di vista della numerosità dei progetti, oltre al settore della ricerca (31,1%), una forte concentrazione, con quasi 39mila interventi, si registra in materia di competitività per le imprese (33%) e in operazioni nell’ambito dell’agenda digitale (il 20,7% del totale).

Fonte: elaborazione IFEL-Ufficio Analisi ed Elaborazione Dati Economia Territoriale ed Eutalia S.r.l., Ufficio Studi su dati OpenCoesione aggiornati al 31.08.2021

La dimensione finanziaria media dei progetti FESR è pari a circa 276.500 euro. Tale dato è frutto di una compensazione tra l’elevato numero di micro-interventi e i pochi grandi progetti: le operazioni fino a 150mila euro sono l’84,7% e valgono soltanto l’8,3% del costo totale, mentre i progetti oltre i 10 milioni di euro, pur rappresentando numericamente solo lo 0,3% del totale, raccolgono il 47% del valore complessivo rendicontabile.

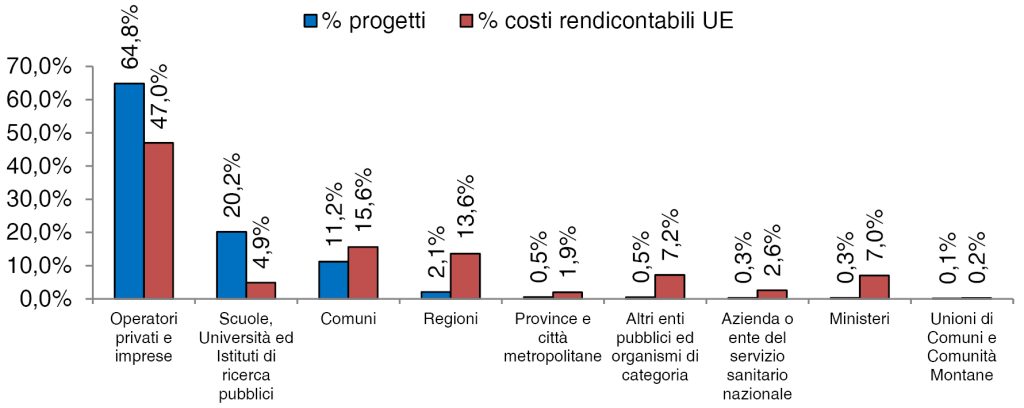

La Figura 1 evidenzia come i primi beneficiari FESR, con circa il 65% degli interventi, siano gli operatori privati e le imprese, seguiti a grande distanza da scuole, università ed istituti di ricerca pubblici (20,2%). Anche sul fronte delle risorse i privati sono al primo posto, con il 47% dei costi in capo a loro, seguiti dai comuni. Sono infatti le amministrazioni comunali la prima categoria di soggetto pubblico beneficiario, con il 15,6% dei costi totali, pari a oltre 5 miliardi di euro.

Tra i diversi beneficiari cambia in modo significativo la taglia finanziaria dei progetti. I due casi opposti sono quelli di scuole e ministeri: nel primo caso il valore è di circa 67mila euro, nel secondo di oltre 7,6 milioni di euro.

Fonte: elaborazione IFEL-Ufficio Analisi ed Elaborazione Dati Economia Territoriale ed Eutalia S.r.l., Ufficio Studi su dati OpenCoesione aggiornati al 31.08.2021

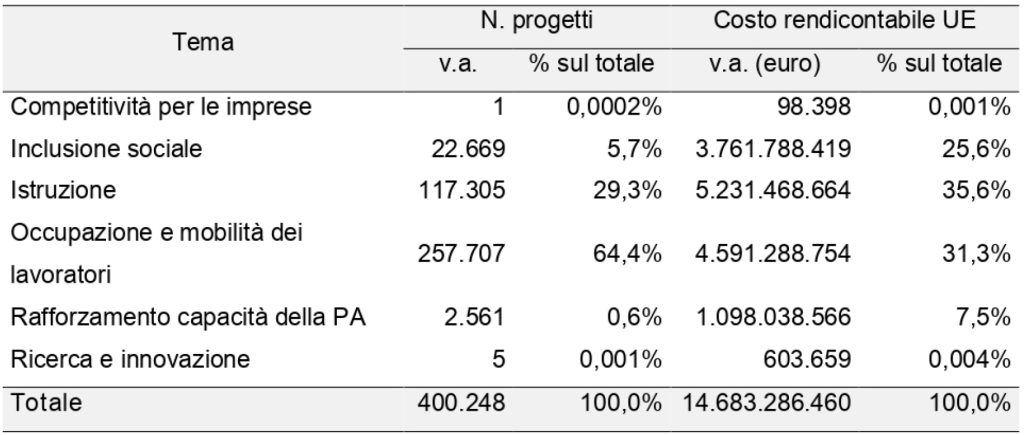

Il Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 si comporta in modo totalmente diverso dal FESR. Innanzitutto, il numero dei progetti cresce in modo importante, superando quota 400mila, mentre si riduce il costo, che si attesta poco sopra ai 14,6 miliardi di euro. Tale proporzione anticipa una caratteristica specifica del FSE, ossia una tendenza alla micro-progettualità ancora più accentuata di quella che si rileva in ambito FESR: la taglia media è poco sotto i 37mila euro ed oltre il 74% dei progetti ha un costo rendicontabile addirittura inferiore ai 10.000 euro.

Una simile evidenza è il riflesso degli ambiti sui quali interviene il Fondo: in termini numerici, la maggior parte degli interventi è relativa alle tematiche occupazionali e di mobilità dei lavoratori (64,4%), segue poi il settore dell’istruzione (29,3%) ed in modo del tutto residuale l’inclusione sociale, il rafforzamento della PA, la ricerca e la competitività delle imprese. In termini di risorse, il settore che ne assorbe di più è quello dell’istruzione, con oltre il 35% dei costi totali, seguito dai progetti destinati all’occupazione che valgono circa il 31% dei costi complessivi e all’inclusione sociale (25,6%) (Tabella 2).

Fonte: elaborazione IFEL-Ufficio Analisi ed Elaborazione Dati Economia Territoriale ed Eutalia S.r.l.-Ufficio Studi su dati OpenCoesione aggiornati al 31.08.2021

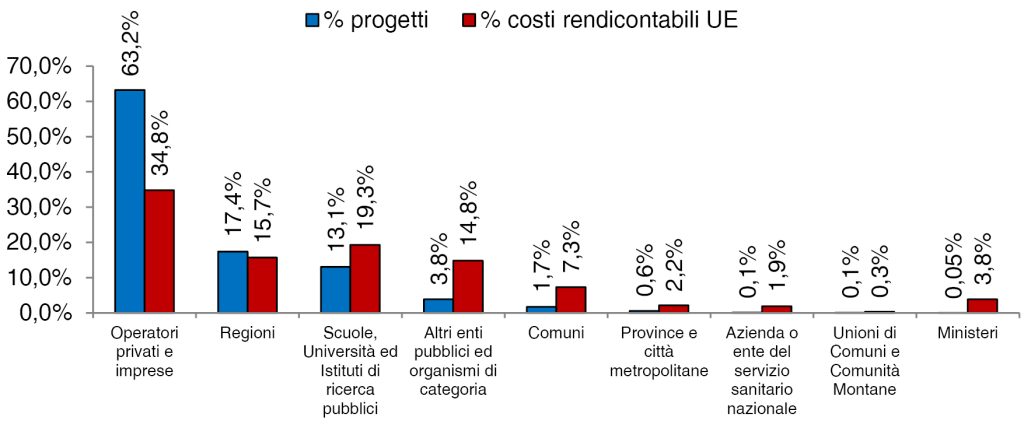

Infine, osservando la Figura 2 si nota come anche in questo caso gli operatori privati e le imprese siano i primi beneficiari del Fondo, sia per numerosità dei progetti (circa il 63%), sia per risorse (34,8%). Seguono le regioni, con il 17,4% degli interventi e il 15,7% dei costi, e le istituzioni dell’istruzione, con il 13,1% delle operazioni e il 19,3% delle risorse.

Fonte: elaborazione IFEL-Ufficio Analisi ed Elaborazione Dati Economia Territoriale ed Eutalia S.r.l.-Ufficio Studi su dati OpenCoesione aggiornati al 31.08.2021

Le principali evidenze qui esposte per entrambi i fondi, ossia la forte tendenza alla micro-progettualità e l’eccessiva frammentazione degli interventi tra i tanti beneficiari, generano preoccupazioni sul reale impatto che una simile politica dovrebbe generare, strutturalmente, in termini di convergenza, crescita o sviluppo. Una parcellizzazione eccessiva dei fondi UE è sintomo di un effetto sostituzione di tali risorse che invece, essendo straordinarie, dovrebbero essere utilizzate rispettando il principio di addizionalità.

Ulteriori approfondimenti

Undicesima edizione del Rapporto IFEL “La dimensione territoriale nelle politiche di coesione – Stato di attuazione e ruolo dei Comuni nella programmazione 2014-2020”, scaricabile al link seguente: www.fondazioneifel.it