Le recenti crisi – la pandemia di Covid-19, il conflitto russo-ucraino, i cambiamenti climatici – hanno evidenziato le vulnerabilità del sistema alimentare globale e la necessità di una sua profonda trasformazione. In questo contesto, la “ri-territorializzazione” dei sistemi alimentari (Anderson & Cook, 2000) rappresenta uno strumento strategico per il raggiungimento di una maggiore sostenibilità. I sistemi alimentari locali non solo permettono di accorciare geograficamente la filiera e ridurre il numero di attori ed intermediari coinvolti, ma riescono a valorizzare gli agroecosistemi intorno ai contesti urbani, proponendo un tipo di agricoltura urbana e periurbana multifunzionale.

L’agricoltura urbana e periurbana può essere definita come una pratica agricola finalizzata alla produzione di cibo e altri prodotti, realizzata su terreni e spazi all’interno delle città e delle aree circostanti. Questo tipo di agricoltura può essere portata avanti in maniera comunitaria e associativa, ad esempio attraverso la realizzazione di orti urbani, o da aziende agricole e cooperative che commercializzano i prodotti alimentari tramite diversi tipi di filiera corta.

Le modalità di filiera corta più comuni sono rappresentate dai mercati contadini, dai gruppi di acquisto solidale (GAS), dai punti vendita in azienda. Tuttavia, recentemente, stanno emergendo nuove forme di filiera corta, che utilizzano gli strumenti digitali per raggiungere i consumatori. Queste pratiche possono essere considerate vere e proprie esperienze di innovazione sociale (Choi & Majumdar, 2015).

I casi di agricoltura urbana e periurbana rappresentano esempi concreti di transizione agroecologica ed economia circolare. Il concetto di agroecologia è nato nel 1928, quando Bensin (1928) utilizzò l’espressione per indicare l’applicazione dei principi e dei concetti dell’ecologia all’agricoltura. A partire dagli anni Settanta, in risposta all’omologazione dettata dalla Rivoluzione Verde, l’agroecologia ha iniziato a riconoscere le interrelazioni tra persone, agricoltura, ambiente e l’empowerment degli agricoltori, grazie alla sua natura multidimensionale: scienza, pratica agricola innovativa e movimento sociopolitico dei campesinos.

Nel 2018, la FAO ha riconosciuto l’agroecologia come un approccio significativo per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità dei sistemi agricoli e alimentari, intercettando dieci elementi come guida per i responsabili politici, gli agricoltori e gli altri stakeholder coinvolti nella pianificazione, nella gestione e nel monitoraggio della transizione agroecologica. Questi elementi sono: la diversità; la cooperazione e scambio di conoscenze; la sinergia; l’efficienza; il riciclaggio; la resilienza; i valori umani e sociali; la cultura e tradizione alimentare; la governance responsabile; l’economia circolare e solidale. La circolarità è un elemento essenziale nella transizione, come si evince dai principi dell’efficienza, del riciclaggio, dell’economia circolare e solidale.

Cos’è l’“Alveare che dice Sì”? “L’Alveare che dice Sì” è una piattaforma online che permette l’acquisto di prodotti locali attraverso la costruzione di gruppi di acquisto di consumatori chiamati “alveari”. In Italia è nata nel 2015 e si iscrive nel movimento Europeo delle Food Assembly, con l’obiettivo di creare un nuovo metodo per trovare e vendere i prodotti chilometro zero sfruttando le potenzialità di Internet e dei Social Network.

La rete italiana conta attualmente più di 118.000 utenti tra gestori degli Alveari, produttori e consumatori. Il modello di funzionamento è molto semplice: ogni Alveare è organizzato da un gestore che si occupa della scelta dei prodotti locali sul territorio. I consumatori possono diventare membri di un Alveare e ordinare online i prodotti attraverso un’applicazione digitale. Un giorno a settimana i produttori si recano in una sede fisica per la distribuzione dei prodotti agli acquirenti.

Nel caso di Roma, la città è sempre stata caratterizzata da forti legami tra la popolazione e l’agricoltura urbana. Le lunghe catene alimentari industrializzate hanno messo in difficoltà il tradizionale legame tra città e campagna (Cavallo et al., 2016). Tuttavia, numerose forme di filiera corta sono emerse per sanare questa frattura. L’Alveare che dice Sì rappresenta un esempio in questa direzione e oggi si contano oltre venti esperienze analoghe in città e nelle zone limitrofe.

Agroecologia e circolarità nell’agricoltura urbana: una ricerca. Uno studio ha svolto un’indagine esplorativa presso diciannove aziende agricole che aderiscono come produttori all’“Alveare che dice Sì” sul territorio urbano e periurbano della città di Roma. La ricerca, attraverso la formulazione di un questionario specifico, ha inteso valutare il livello agroecologico e di circolarità presente nelle aziende che operano nell’agricoltura urbana.

Sulla base della metodologia Tool for Agroecology Performance Evaluation (TAPE) della FAO, è stato formulato un questionario che considera i dieci principi dell’agroecologia prima menzionati. Il grado di risposta relativo al livello di applicazione dei principi di circolarità, ovvero l’efficienza, il riciclo e l’economia circolare e solidale può variare da un valore da 0 a 100%.

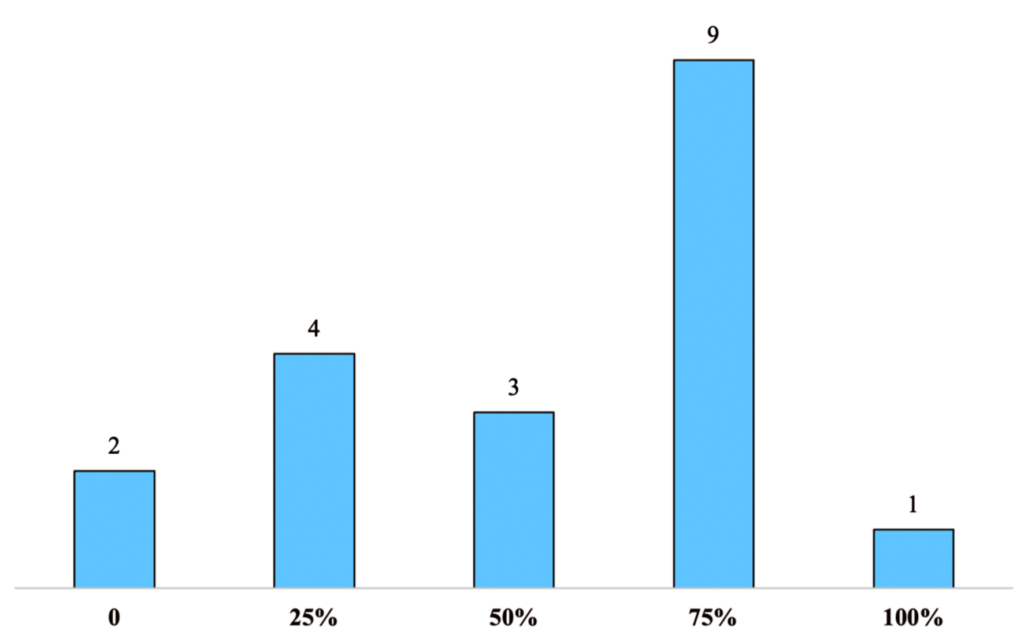

Il primo principio, l’efficienza, vuole indagare l’utilizzo degli input impiegati nella produzione. In particolare, vuole comprendere se questi sono prodotti in azienda o scambiati con altri membri della comunità oppure vengono acquistati sul mercato tradizionale (ad esempio attraverso consorzi). Un livello di efficienza maggiore è rappresentato da una poca dipendenza nei confronti dell’esterno e dalla produzione di input interna all’azienda. È possibile osservare nelle risposte una situazione relativamente positiva con 13 rispondenti che applicano il principio al 50% o più (Grafico 1).

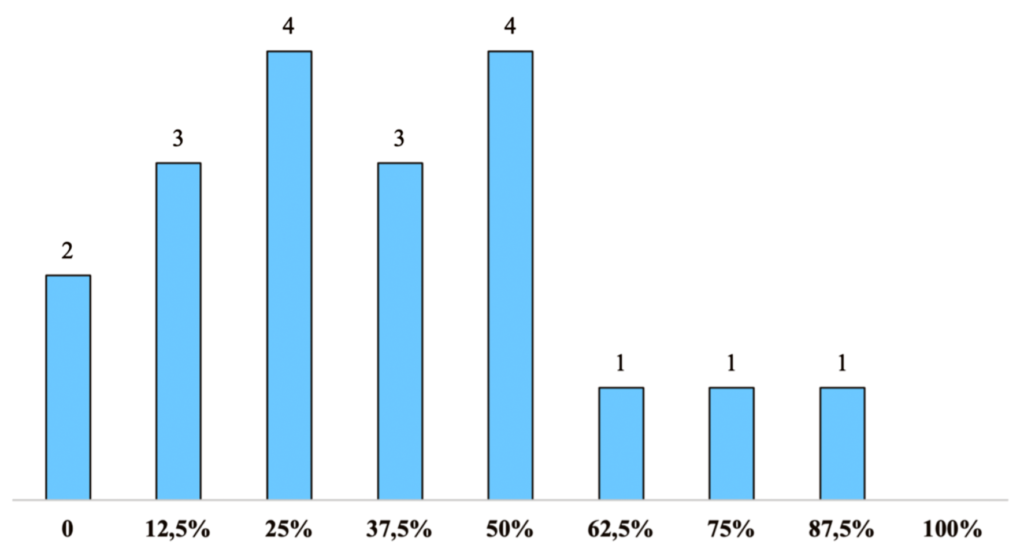

Il secondo principio, il riciclo, intende indagare il risparmio idrico, in termini di tecniche per la raccolta e/o pratiche per limitare l’uso dell’acqua, e l’utilizzo e la produzione di energie rinnovabili. A proposito del risparmio idrico, un grado maggiore di applicazione del principio prevede l’utilizzo di tecniche per la raccolta dell’acqua e pratiche per limitare il suo impiego. In caso contrario, l’azienda non ricorre a nessuna tecnica per la raccolta o per la limitazione dell’uso dell’acqua.

A proposito dell’energia rinnovabile, un grado maggiore di applicazione si manifesta nell’auto-produzione significativa di energia e a un uso trascurabile di combustibili e di altre fonti non rinnovabili. Nel caso contrario, in azienda non viene prodotta alcun tipo di energia, ma viene acquistata. È possibile osservare nelle risposte una situazione relativamente negativa con 16 rispondenti che applicano il principio in maniera inferiore o uguale al 50% (Figura 2).

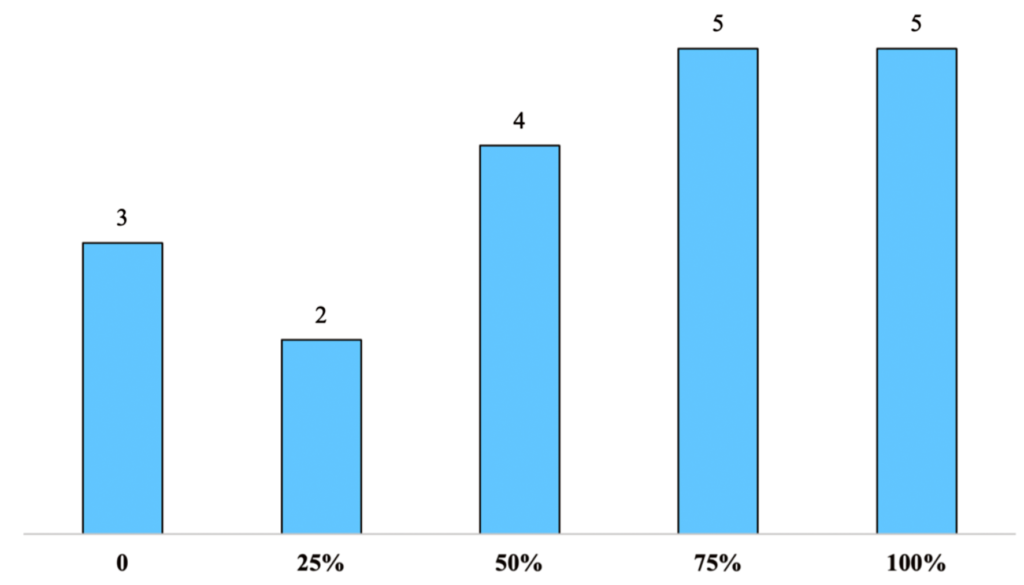

Il terzo principio, l’economia circolare e solidale, fornisce informazioni sull’esistenza di reti di produttori sul territorio, la relazione con i consumatori e la presenza di intermediari nel mercato. Un grado maggiore di questo indicatore è rappresentato dalla presenza di reti operative e consolidate sul territorio, una relazione forte e stabile con i consumatori e nessun intermediario. Nel caso contrario, non esistono reti di produttori per la commercializzazione della produzione agricola, e non vi è alcuna relazione con i consumatori, mentre gli intermediari gestiscono l’intero processo di mercato. È possibile osservare nelle risposte una situazione omogenea e relativamente positiva, con 14 rispondenti che applicano il principio al 50% o più (Figura 3).

Ulteriori approfondimenti

Anderson, M. D., & Cook, J. (2000). Does food security require local food systems? In Rethinking Sustainability: Power, knowledge and institutions. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. https://www.press.umich.edu/2492792/rethinking_sustainability

Cavallo, A., Di Donato, B., & Marino, D. (2016). Mapping and Assessing Urban Agriculture in Rome. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 8, 774–783. https://doi.org/10.1016/j.aaspro.2016.02.066

Choi, N., & Majumdar, S. (2015). Social Innovation: Towards a Conceptualisation. In S. Majumdar, S. Guha, & N. Marakkath (Eds.), Technology and Innovation for Social Change (pp. 7–34). Springer India. https://doi.org/10.1007/978-81-322-2071-8_2

Marino, D. (a cura di). (2017). Agricoltura urbana e filiere corte: Un quadro della realtà italiana. FrancoAngeli.