Un’introduzione al PNRR nazionale

Il PNRR costituisce una grande opportunità per il Paese, non solo per l’ingente quantità di risorse economiche che vengono stanziate, ma anche per la sua impostazione strategica, in coerenza agli obiettivi del Green Deal europeo. Diverse, quindi, le proposte legate alla sostenibilità, quali: l’introduzione di misure di revisione e valutazione della spesa e fiscalità, finanziamenti specifici destinati alle green communities che coinvolgono i territori rurali e di montagna, ma anche ai Piani urbani integrati per le periferie delle città metropolitane, misure volte a incentivare economia circolare, energia rinnovabile e mobilità sostenibile, nonché investimenti in riqualificazione degli edifici, efficientamento energetico, verde urbano per i comuni, il forte accento sul tema della riduzione del consumo di suolo, tema sul quale il Governo si è impegnato ad approvare una legge nazionale, volta ad incentivare il riuso e la rigenerazione urbana.

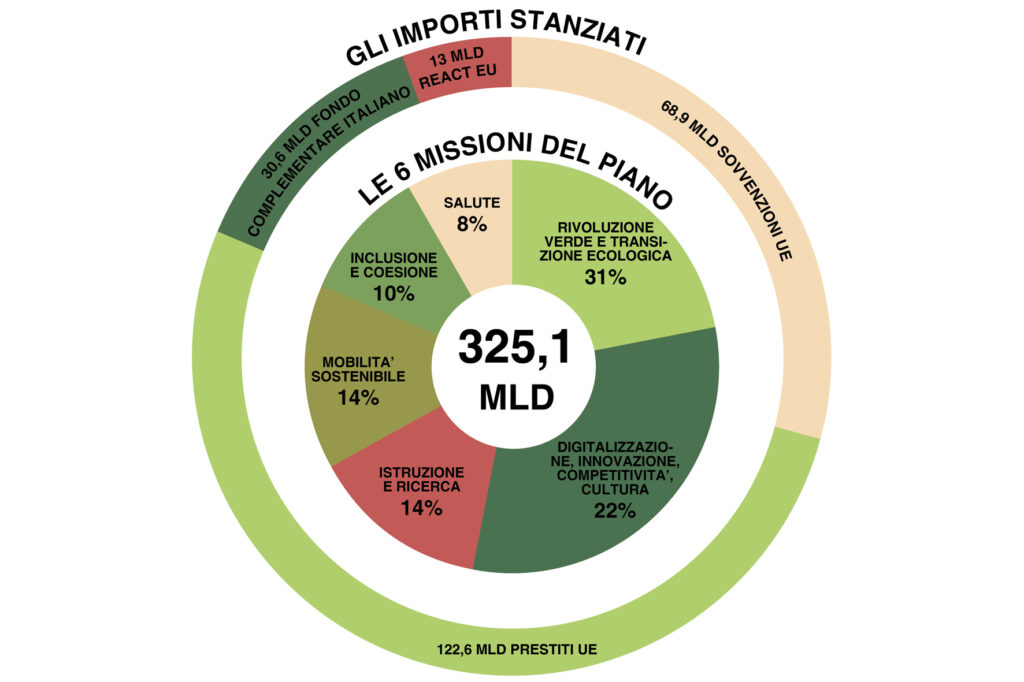

L’Unione europea ha stanziato 191,5 mld per il PNRR italiano (di cui 68,9 miliardi di sovvenzioni e 122,6 di prestiti) afferenti al Recovery and Resilience Facility (RRF), il fondo dedicato a contrastare gli effetti della pandemia. L’Italia, a conferma dell’impegno concreto per la ripartenza, integra l’importo con 30,6 mld di euro attraverso il Fondo Complementare finanziato direttamente dallo Stato, ai quali si aggiungono 13 mld provenienti dal Fondo React EU per un importo complessivo di 235,1 mld di euro.

Il Piano italiano si sviluppa lungo sei missioni:

1. Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura (49,2 miliardi €);

2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica (68,6 miliardi €);

3. Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile (31,4 miliardi €);

4. Istruzione e Ricerca (31,9 miliardi €);

5. Inclusione e Coesione (22,4 miliardi €);

6. Salute (18,5 miliardi €).

Nell’attuazione delle 6 missioni le amministrazioni sono chiamate a rispettare i principi trasversali a tutti gli interventi del PNRR e cioè: non causare danni all’ambiente, tracciare gli effetti su clima e digitalizzazione, equità di genere, valorizzazione e nuove opportunità per i giovani e riduzione dei divari territoriali.

Un tema di grande interesse del Piano è senza dubbio l’investimento sulla Pubblica amministrazione e la qualificazione della stessa, oltre al corposo sistema di riforme messo in atto – orizzontali, abilitanti e settoriali – che vogliono potenziare equità, efficienza e competitività del Paese. In particolare, le cosiddette riforme abilitanti (Norme di semplificazione degli Appalti pubblici, Acquisto ICT, Legge sulla concorrenza, Legge delega sulla corruzione, Federalismo fiscale, Riduzione tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione e del tax gap) saranno fondamentali all’attuazione, nei tempi stabiliti, degli interventi.

Dall’analisi della pluralità dei documenti tecnici disponibili emergono temi e questioni aperte alle quali porre particolare attenzione nella fase attuativa, come la relazione tra le azioni individuate nel PNRR e la pianificazione urbanistica alle diverse scale di intervento e la programmazione economica e commerciale e quindi alle azioni complessive di coordinamento con città e territori. A questo proposito sarà di particolare rilievo porre attenzione agli impatti territoriali della logistica e allo sviluppo delle Zone Economiche Speciali e al loro governo dal punto di vista della pianificazione. Altre questioni aperte e da osservare sono le riforme avviate e da avviare e con esse la tutela della concorrenza, ma anche l’addizionalità di risorse e il parallelismo con altri fondi europei di programmazione ordinaria e con le misure di sostegno ordinarie delle regioni. Tema quest’ultimo che richiederà un ulteriore sforzo e capacità progettuale da parte delle amministrazioni pubbliche nel sapere individuare e partecipare correttamente ai diversi bandi che saranno emanati e non solo legati al PNRR.

Nel nuovo quadro di riferimento che si andrà a delineare l’attivazione di nuove professionalità e l’investimento, sempre in termini di professionalità, nella Pubblica amministrazione sarà la vera chiave di volta per far sì che il PNRR diventi una vera opportunità.

Attenzione va posta, per le ricadute esplicite sui sistemi urbani e territoriali, ad alcuni assi di intervento quali: i Piani urbani integrati per le Città Metropolitane e i Contributi ai Comuni per progetti di rigenerazione urbana (1.784 opere ammesse a finanziamento per 483 Enti locali beneficiari), entrambi di competenza del Ministero dell’Interno e rivolti alla valorizzazione e al riuso di ambiti urbani sottoutilizzati; l’Attrattività dei borghi – Piano Nazionale Borghi gestito dal Ministero della Cultura (bando rivolto ad almeno 229 comuni/borghi con popolazione fino a 5.000 abitanti residenti, che si aggiungono ai 21 borghi pilota regionali) per la rigenerazione culturale dei piccoli centri attraverso il rilancio turistico, il recupero del patrimonio storico, la riqualificazione degli spazi pubblici aperti, la creazione e la promozione di nuovi itinerari, e il sostegno economico alle attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali; ma anche la Strategia Nazionale Aree Interne contro spopolamento e sottosviluppo economico (Missione: Inclusione e coesione; Componente: Interventi speciali per la coesione territoriale) e finalizzata a sostenere investimenti che innalzino l’attrattività dei luoghi, invertendo le tendenze di declino che le colpiscono (infrastrutturali, demografici, economici) e facilitino meccanismi di sviluppo (due linee di intervento di competenza del Ministro per il Sud e la coesione territoriale: potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità; servizi sanitari di comunità), che rimandano ad azioni già intraprese e consolidate a livello politico.

Infine, non va trascurata l’attenzione che il PNRR rivolge al tema del consumo di suolo e del contenimento dello stesso in tutti i progetti di intervento che si andranno a realizzare, e che fa della rigenerazione urbana e della spinta all’utilizzo di aree dismesse una strategia di carattere trasversale.

Nonostante il generale apprezzamento del Piano, non sono mancate le critiche al PNRR rivolte, in particolare, ad una scarsa condivisione a livello territoriale del progetto e ad una gestione eccessivamente centralizzata delle azioni e degli interventi e ad una forte polarizzazione degli investimenti sia dal punto di vista geografico (disparità Nord-Sud, urbano-rurale) che dei temi individuati, tutte questioni di rilievo e per le quali saranno necessari specifici approfondimenti.

Per ora i contributi qui raccolti si focalizzano su alcuni dei temi proposti dal piano e, nello specifico, quello delle riforme e della tutela della concorrenza, della logistica a servizio dell’e-commerce e della mancata relazione con la strumentazione urbanistica, e di uno dei primi progetti finanziati dal PNRR, cioè i PINQuA, come primi esempi di un processo in corso e in continuo aggiornamento.