Le Amministrazioni territoriali sono al centro del sistema di attuazione delle politiche di sviluppo, coesione e resilienza. Secondo le stime di Italia Domani (2021), ai Comuni e alle Città Metropolitane sono destinati quasi 40 miliardi di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (in parte minore, questa somma riguarda misure dirette anche ad Amministrazioni Provinciali e Regionali). I Comuni hanno una responsabilità di attuazione diretta assai estesa, ad esempio in investimenti strategici per la qualità del territorio e la vita delle persone, come quelli relativi alla rigenerazione urbana, all’efficientamento energetico delle città, alla mobilità, all’attrattività del patrimonio culturale, alla coesione territoriale delle aree marginali. Essi hanno inoltre funzioni delicate sia per gli investimenti di cui non sono attuatori diretti ma sono destinatari (ad esempio nel campo della migrazione dei servizi su cloud), sia per gli interventi localizzati nel proprio territorio e attuati da Amministrazioni Centrali, di cui devono però assicurare l’armonico inserimento nel sistema locale (ad esempio nel campo della mobilità). In più, va tenuto presente che, in molti settori, la capacità degli Enti Locali di assicurare (oltre all’attuazione) efficienza e sostenibilità alla gestione (funzionamento) degli investimenti pubblici è determinante – ad esempio, una nuova infrastruttura di mobilità gestita con livelli di servizio inferiori rispetto alle previsioni costituirebbe un investimento dissipatore di risorse pubbliche, con tassi di redditività sociale “osservati” inferiori rispetto a quelli stimati ex ante, che ne hanno determinato la scelta.

La rilevanza del tema della capacità amministrativa delle amministrazioni territoriali si ripropone analogamente nella fase di attuazione dei fondi della coesione 2021-2027 che, con consistente ritardo, si sta aprendo. La quota delle risorse che hanno come beneficiari i Comuni e le Città Metropolitane è stimabile, in particolare nelle Regioni Meno Sviluppate, in circa il 30% delle risorse complessive dei Programmi Regionali. Fra i beneficiari pubblici, sono i Comuni a dover garantire lo sforzo maggiore di attuazione.

Gli strumenti per il rafforzamento della Capacità Amministrativa

La necessità di intervenire sui deficit di capacità amministrativa per l’attuazione del PNRR ha condotto, finora, prevalentemente ad interventi di reclutamento e formazione: il Concorso Coesione per l’assunzione a tempo determinato di 2800 tecnici (partito nel 2021), una parte dei quali destinabili alle Amministrazioni comunali; il pool dei “mille esperti” con funzioni consulenziali sulle procedure critiche, finanziato a valere sull’Investimento 2.2 della Missione 1, Componente 1, del PNRR “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance”; l’azione specifica dedicata ai piccoli comuni, con l’attivazione del fondo (previsto dal Decreto Legge n. 152/2021) destinato alle assunzioni di personale a tempo determinato, a favore di Comuni con meno di 5.000 abitanti e attuatori dei progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Sul versante della formazione, il PNRR prevede (sempre nell’ambito della Componente M1.C1) misure di sviluppo delle competenze chiave dei dipendenti pubblici, in particolare relative alla transizione digitale, alla transizione climatica e all’innovazione amministrativa, attraverso corsi online, Comunità di pratiche e progetti di trasformazione organizzativa. Su un piano più generale, la “Direttiva Zangrillo” ha recentemente dato indicazioni metodologiche alle amministrazioni per la pianificazione, la gestione e la valutazione delle attività formative per promuovere lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze del proprio personale.

Le criticità incontrate dall’attuazione di queste misure, in particolare relative al reclutamento – la deludente partecipazione ai concorsi, la volatilità del personale neoassunto (con una forte incidenza di rinunce), la scarsa attrattività delle nuove posizioni, la lentezza delle procedure – sono state progressivamente messe in evidenza da molti commentatori. Fra l’altro, su un piano più generale, un’analisi de “Il Sole 24 Ore” (Trovati, 2023) – basata su dati della Ragioneria Generale dello Stato relativi ai Conti annuali del personale – mette in rilievo che nel 2022 il personale delle amministrazioni territoriali, anche a tempo determinato, è ulteriormente diminuito, nonostante l’enfasi sulle politiche di rafforzamento.

L’efficienza potenziale di queste misure va misurata tenendo ben presenti le difficoltà del contesto, così fortemente frammentato. Le risorse che il Piano indirizza agli enti locali impegnano quasi 6.000 Comuni, la gran parte dei quali con meno di 10mila abitanti e con Uffici tecnici gravemente sottodimensionati. Tra i possibili elementi di infattibilità del Piano pesano inoltre deficit ben osservabili (e difficilmente colmabili in tempi brevi) in termini di rapidità ed efficienza di esecuzione delle opere pubbliche (Bianchi ed altri, 2021).

Gli strumenti adottati sono adeguati?

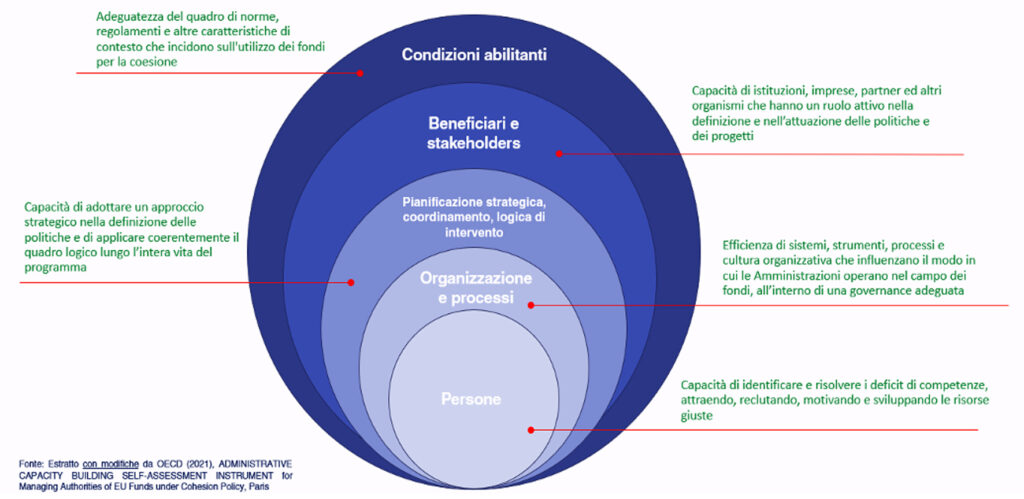

Un lavoro dell’OCSE sul rafforzamento della capacità amministrativa per la gestione dei fondi della coesione (OCSE 2021) ci dà delle chiavi interessanti per ragionare sull’adeguatezza delle misure in atto. Questo lavoro sottolinea innanzitutto il carattere multidimensionale della capacità amministrativa, i cui fattori sono associati a quattro pilastri e a un sistema di condizioni abilitanti (Figura 1). In sostanza: competenze e risorse umane sono certamente fondamentali ma vanno considerate in una prospettiva integrata, dove risultano fondamentali anche elementi come l’efficienza e la speditezza dei processi, la disponibilità di tecnologie adeguate, l’organizzazione e l’integrazione amministrativa, la presenza di un saldo coordinamento strategico. Accrescere la capacità amministrativa significa agire in modo coordinato su tutti questi fattori e in più intervenire sul contesto delle condizioni abilitanti.

Degli stimoli interessanti provengono anche dallo strumento di autovalutazione proposto dal lavoro dell’OCSE. Per ciascun pilastro, vengono individuati degli obiettivi e, per ciascun obiettivo, le tipologie di capacità richieste. L’autovalutazione consiste, per l’Amministrazione, nel “darsi dei voti” rispetto alle capacità individuate. Ad esempio, rimanendo nell’ambito del pilastro sulle persone (che ha un interesse diretto rispetto alle questioni che stiamo discutendo), alcune delle domande sono: esiste un’attività continuativa e professionale di pianificazione dei fabbisogni di risorse umane dell’Amministrazione? Le amministrazioni riescono a creare un contesto in cui le persone sono attratte e in cui desiderano restare e crescere? Le procedure di selezione sono in grado di attrarre e reclutare candidati talentuosi, competenti e motivati rispetto agli obiettivi dell’Amministrazione? È stato adeguatamente identificato il mix di abilità e competenze tecniche e trasversali di cui le Amministrazioni hanno bisogno? Sono state aperte collaborazioni con università e servizi per l’impiego per attrarre talenti? Le metodologie di valutazione sono state eque ed efficienti, consentendo alle Amministrazioni di valutare le diverse competenze di un candidato e non solo le conoscenze tecniche?

L’approccio del Programma Nazionale “Capacità per la Coesione”

Cercare di misurare l’adeguatezza delle misure di rafforzamento condotte per l’attuazione del PNRR rispetto a questi elementi di metodo potrebbe risultare ingeneroso. Il PNRR è stato calato, come abbiamo detto, in una realtà amministrativa frammentata e difficile, con deficit difficilmente risolvibili all’interno delle strette scadenze del Piano.

Degli elementi di organicità e integrazione possono forse essere individuati nell’approccio adottato dal Programma Nazionale “Capacità per la Coesione”, ancora in fase di avvio. Interessante, in particolare, è l’organizzazione della Priorità 1 del Programma, che viene attuata mediante il meccanismo del finanziamento non collegato ai costi. La Priorità è riservata alle Regioni Meno Sviluppate e prevede diverse misure integrate: servizi territoriali di supporto ed accompagnamento di Enti territoriali, Aree urbane, Aree interne e altre aggregazioni territoriali; assunzioni di personale aggiuntivo negli organici degli Enti territoriali e delle Regioni; formazione delle competenze e della capacità operativa dei nuovi assunti e del personale impegnato nell’attuazione delle politiche di coesione; una Segreteria Tecnica per il coordinamento dei Piani di Rigenerazione Amministrativa regionali; un sostegno diretto ai progetti regionali di rafforzamento della capacità. Gli interventi devono essere disegnati in Piani di Azione Regionali (che dovranno peraltro essere pronti in tempi brevissimi, entro giugno 2023). L’integrazione è quindi sia funzionale, in quanto riguarda le diverse misure del Programma e il rapporto fra il Programma stesso e i PRigA; sia relativa alla governance del sistema della capacità amministrativa, per effetto dell’azione congiunta dell’Amministrazione nazionale, delle Regioni e delle istituzioni territoriali.

Ulteriori approfondimenti

- Italia Domani (2021), Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I comuni e le città nel PNRR: le risorse e le sfide. Roma – www.italiadomani.gov.it.

- Trovati G. (2023), PNRR, assunzioni flop negli enti locali: il personale scende anche nel 2022. Osservatorio PNRR, Il Sole 24 Ore, 22 marzo.

- Bianchi A., Colaizzo R., Di Michele V. (2021), La realizzazione delle opere pubbliche nel Recovery Plan. Amministrazione in Cammino, Roma – www.amministrazioneincammino.luiss.it.