Introduzione

La mobilità rappresenta, unitamente all’uso delle tecnologie della comunicazione, uno dei fenomeni caratteristici delle società contemporanee. La sua centralità è ben descritta dalla crescente quota di spostamenti quotidiani di persone e merci e dalle conseguenti trasformazioni nelle aree urbane.

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile all’obiettivo 11 fa riferimento alla necessità di intervenire su pratiche e strumenti di mobilità per il raggiungimento dei target globali. Gas serra, inquinamento atmosferico, congestione del traffico, incidentalità, accessibilità, sono solo alcune delle questioni che la governance urbana deve affrontare al fine di migliorare la qualità di vita delle città e del pianeta (EEA, 2019). La mobilità quotidiana, poi, costituisce un fattore di rafforzamento o di contrasto delle disuguaglianze e di inclusione sociale, in particolare in contesti di elevata rilevanza formativa come quelli universitari.

Le università svolgono, infatti, un ruolo cruciale nelle politiche per la mobilità sostenibile. Non solo perché è aumentata la loro importanza nella governance urbana locale, ma per il ruolo che esse svolgono nella conoscenza della mobilità quotidiana sistematica delle loro popolazioni e nelle politiche per lo sviluppo sostenibile (Colleoni 2022).

La mobilità quotidiana sistematica nelle università italiane e la mobilità attiva

Con due milioni circa di soggetti (studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo), le università italiane includono una quota importante degli spostamenti giornalieri sistematici. Al loro interno un numero considerevole di persone, soprattutto giovani, sperimenta ed è socializzato alla mobilità in una fase centrale di cambiamento della loro vita.

Rispetto al riparto modale del Paese, la mobilità universitaria risulta più sostenibile in termini di quote di mobilità pubblica e attiva, sebbene con differenze rilevanti per regione, città e dimensione universitaria (Colleoni e Rossetti, 2019, RUS 2020). Nel 2020 la modalità di trasporto più utilizzata è stato il trasporto pubblico (61%), seguito da automobili e motociclette (28%) e, in ultima posizione, dalla mobilità attiva a piedi e in bicicletta (11%).

L’uso dell’autovettura privata interessa un soggetto su quattro ed è più elevato al sud (40%) e al centro (38%) che al nord (21%). Un’altra variabile che influenza la scelta modale è la dimensione dell’ateneo: l’uso del trasporto pubblico aumenta al crescere della dimensione universitaria (74% nelle università con più di 40.000 iscritti e 29% in quelle con meno di 10.000). Queste differenze sono imputabili alla diversa offerta di trasporto pubblico, maggiore nelle grandi città, sede di grandi atenei, e nel nord del Paese, dove i sistemi di mobilità sono meglio strutturati. L’uso delle autovetture private è poi più elevato per i docenti e, soprattutto, per il personale tecnico-amministrativo, con le stesse dinamiche sopra osservate nelle diverse aree geografiche. Un risultato, questo, evidentemente spiegato dalla necessità delle popolazioni adulte, soprattutto femminili, di effettuare soste durante gli spostamenti per l’espletamento degli impegni familiari.

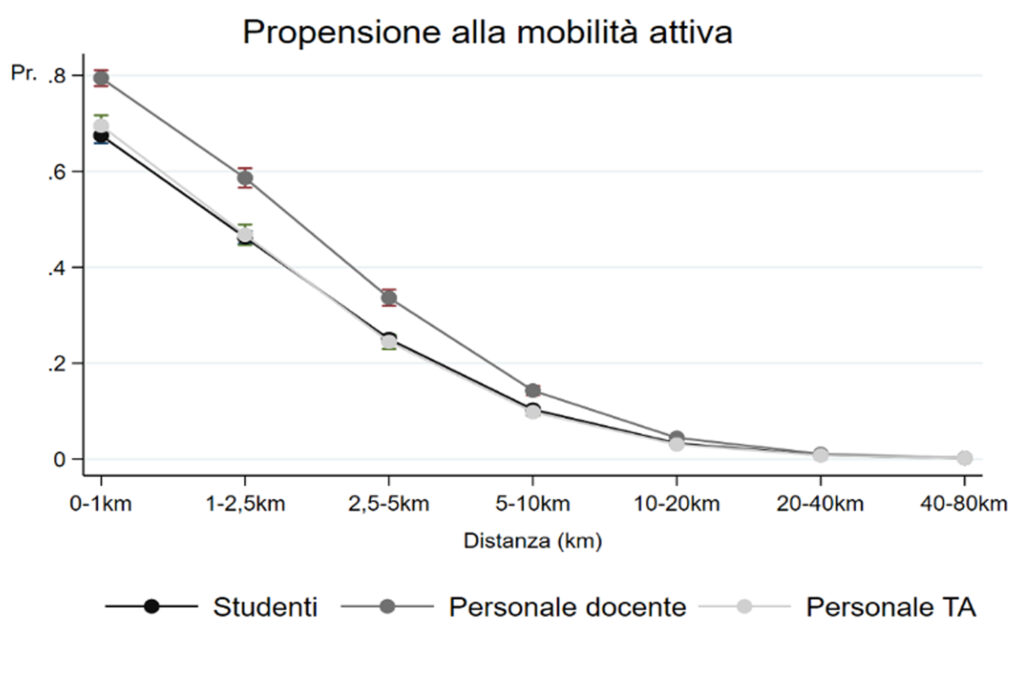

La propensione alla mobilità attiva varia in funzione della distanza degli spostamenti casa-università. All’aumentare della distanza, a parità di tempo impiegato, diminuisce la mobilità attiva a beneficio di quella privata e del TPL, per gli spostamenti a medio raggio, e del treno per quelli a lunga percorrenza. La probabilità di muoversi a piedi o in bicicletta è inoltre più elevata per il personale docente che per gli studenti e il personale tecnico-amministrativo.

Fotografia misura 100×150 cm, risoluzione minima 300 dpi

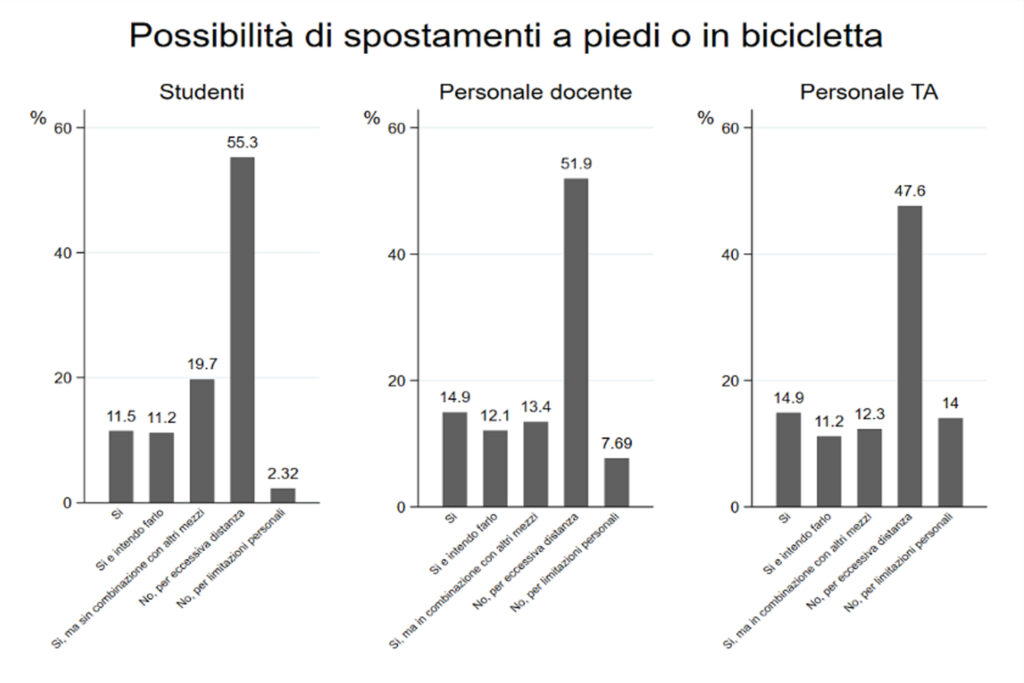

Con attenzione alle intenzioni di comportamento, fra coloro che si muovono con la mobilità veicolare privata a motore e pubblica, solo 1 persona su 9, senza differenze tra le sotto-popolazioni, intende modificare le proprie abitudini a favore della mobilità attiva. Il valore varia se si aggiungono coloro che dichiarano di essere disposti a passare alla mobilità attiva in combinazione con altri mezzi di trasporto, con sensibili differenze nelle tre sotto-popolazioni. Si registra infatti una maggiore propensione fra gli studenti, 1 su 5 rispetto a circa 1 su 8 nel personale docente e tecnico-amministrativo. La limitata propensione alla mobilità attiva è spiegata dall’eccessiva distanza del commuting universitario, un risultato che rinvia all’elevata dispersione degli insediamenti e alla conseguente elevata distanza tra generatori (le abitazioni) e attrattori (le università). Ciò è particolarmente vero per gli studenti, i cui bacini di mobilità sono caratterizzati da aree molto estese e da consistenti distanze e tempi di spostamento, con evidenti ripercussioni sui costi e sull’accesso all’università.

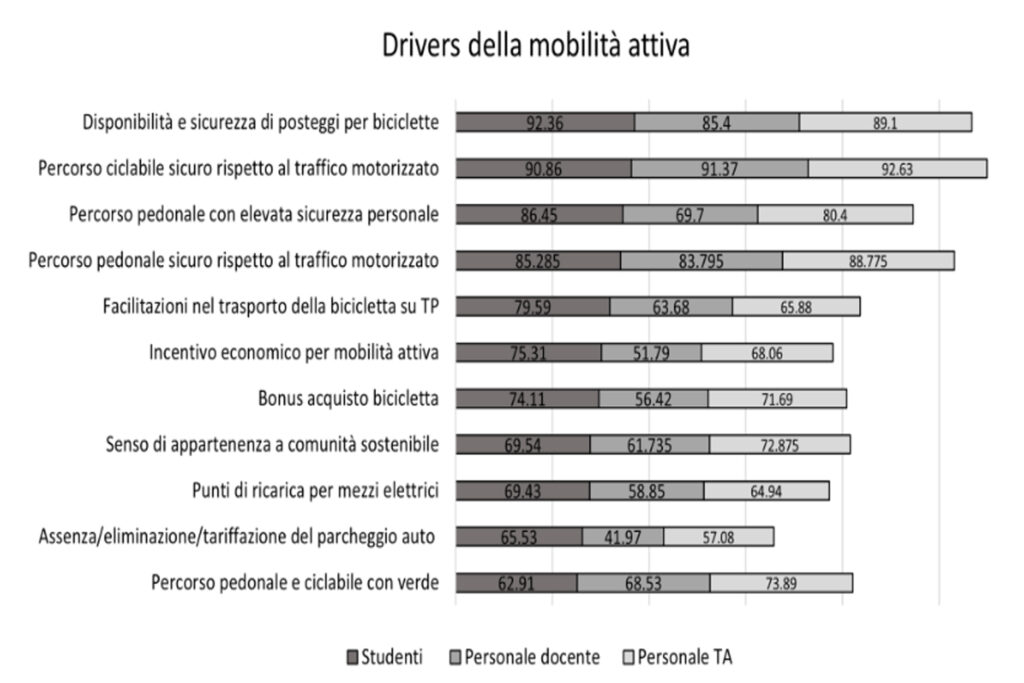

Le dimensioni incentivanti la mobilità attiva sono innanzitutto legate alla sicurezza personale e alla qualità del percorso in termini di protezione dal traffico. Un altro fattore rilevante è la possibilità di parcheggiare le biciclette in sicurezza all’interno delle università. Per alcuni dei drivers della mobilità attiva vi sono importanti differenze tra le sotto-popolazioni indagate. L’incentivo economico all’uso della mobilità attiva e l’erogazione di bonus per l’acquisto della bicicletta hanno un peso maggiore per gli studenti che per il personale docente e tecnico-amministrativo. Misure di limitazione dell’accesso veicolare privato, come la rimozione delle autovetture o la tariffazione dei parcheggi presso le università, sembrano avere un minor peso. Ciò è particolarmente vero per il personale docente.

Conclusioni

Le criticità emerse sollecitano le università a promuovere politiche nelle quali l’attributo della sostenibilità si pone a sintesi di questioni ambientali, economiche e sociali (Colleoni e Rossetti 2019). Come in altri ambiti, anche in quello accademico l’efficacia di queste politiche rinvia alla capacità di integrare misure di concessione con quelle restrittive, persuasive e innovative, un’integrazione finalizzata a meglio intervenire sulle differenti dimensioni che compongono la domanda di mobilità e a far muovere verso le modalità più sostenibili.

Le differenze di comportamento di mobilità riscontrate nelle sotto-popolazioni universitarie suggeriscono di promuovere politiche centrate sui profili di mobilità capaci di rispondere ai bisogni diversificati di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo. Tali politiche richiedono l’attivazione di interventi idonei a rispondere, piuttosto che a logiche distributive, a criteri attenti alle caratteristiche socio-demografiche delle popolazioni, ai territori di origine e destinazione e al capitale di mobilità dei diversi attori.

Ulteriori approfondimenti

• Colleoni M. (2022), Politiche integrate per una mobilità sostenibile: pianificare la mobilità degli studenti universitari. In: Coppola P., Pucci P., Pirlo G. (a cura di), Mobilità & città: verso una post-car city, VIII Rapporto Urban@it 2021. il Mulino, Bologna. 151-164.

• Colleoni M., Rossetti M. (eds.) (2019), Università e governance della mobilità sostenibile. Milano: FrancoAngeli.

• EEA European Environmental Agency – Agenzia Europea per l’ambiente (2019), The European environment – state and outlook 2020. Knowledge for transition to a sustainable Europe – www.eea.europa.eu/publications/soer-2020.