Negli ultimi decenni, le principali città metropolitane italiane sono state interessate da un processo di spopolamento delle aree centrali e dal progressivo aumento degli abitanti nelle periferie e nei comuni dell’hinterland. La recente espansione urbana non è però legata alla pressione demografica, come è accaduto nel secondo dopoguerra, ma dipende da processi di riorganizzazione spaziale che coinvolgono le attività economiche, che tendono a diffondersi nello spazio e i servizi – molti dei quali sono legati al turismo – che continuano a concentrarsi nei centri urbani.

Le condizioni di marginalità di molti quartieri non fanno più riferimento al tradizionale paradigma “centro-periferia” ma sono ora legate alle condizioni di accessibilità, presenza di servizi e, soprattutto, alla capacità dei territori di contrastare fenomeni come la segregazione urbana, il degrado fisico e le inefficienze territoriali. In questo scenario, la qualità dello spazio urbano risultante da processi di frammentazione fisica e sociale, perlopiù localizzati nelle aree di frangia urbana, è l’espressione di fattori complessi riconducibili a diverse matrici.

Va da sé, quindi, che la definizione e l’analisi delle forme di disparità in questi contesti è un compito molto impegnativo che può essere descritto efficacemente solo attraverso l’integrazione di diversi livelli informativi. I criteri tradizionali di classificazione come la forma e la densità, la continuità spaziale, la concentrazione e la specializzazione delle funzioni devono essere considerati congiuntamente a criteri che tengono conto delle condizioni sociali ed economiche, come la povertà, l’accesso ai servizi e alle funzioni per i gruppi socialmente vulnerabili, le condizioni abitative, le dinamiche del mercato immobiliare, ma anche questioni di identità e di vincolo dei legami sociali.

La città di Roma, al centro di questo lavoro, rappresenta un caso di studio privilegiato perché le dinamiche territoriali verificatesi negli ultimi decenni possono essere considerate rappresentative delle tendenze globali e, allo stesso tempo, portatrici di elementi originali, fortemente legati alla storia del territorio.

Il nostro tentativo di analizzare le diverse forme di disuguaglianze socioeconomiche in modo oggettivo, attraverso uno studio critico dei dati e degli indicatori, ha dovuto affrontare molti problemi e difficoltà. Materia prima dell’economia digitale, i dati sono anche la risorsa principale per l’organizzazione di servizi, spazi e politiche urbane. Infatti, per decenni in molte città europee sono esistiti uffici pubblici dedicati alla raccolta e all’elaborazione di dati e rapporti aggiornati su tutti i temi della politica cittadina, dallo sviluppo economico alla salute, passando per l’ambiente e la casa. Nulla di simile avviene a Roma, dove spesso i dati mancano, quelli disponibili non sono pubblici, quelli che sono pubblici non sono adeguati e sono divisi fra enti con competenze diverse che non comunicano tra loro.

L’assenza di dati pubblici, la mancanza di condivisione e di collaborazione tra queste istituzioni, la carenza nell’elaborazione dei dati e una scarsa cultura di questi ultimi rendono Roma – lungi dall’essere una smart city – una città difficile da governare, che sembra impossibile da conoscere e, in definitiva, difficile da vivere.

In termini generali, lo sviluppo urbano della città di Roma si è svolto in modo coerente dagli anni dell’Unità d’Italia fino ai giorni nostri (Insolera, 1971).

Fatta eccezione per gli sforzi delle giunte Nathan dei primi anni del Novecento (visionarie per l’epoca) e delle cosiddette giunte “rosse” (1976-85) – con tentativi pubblici di pianificazione urbanistica attraverso strumenti come i Piani per l’edilizia popolare (Piani per l’edilizia popolare (PEEP) – la Roma contemporanea è il risultato di un’urbanistica fondamentalmente classista, che divide scientificamente le parti centrali della città dalla sua periferia e, attraverso la separazione spaziale, le diverse classi sociali (Della Seta P., Della Seta R., 1988). Non si tratta di un fatto nuovo, anzi si può riscontrare nella maggior parte delle grandi metropoli dei paesi a capitalismo avanzato; ciò che risulta essere un tratto peculiare romano è che il mezzo materiale di questa separazione è stato il fenomeno dell’abusivismo.

In generale, l’abusivismo è il prodotto del verificarsi di due fenomeni: da un lato, la mancanza di una pianificazione chiara e lungimirante legata allo sviluppo del territorio, dall’altro una politica di edilizia sociale carente o comunque non sufficiente alle esigenze della popolazione. In base al suo sviluppo storico, possiamo dire che l’abusivismo romano è il risultato della parziale realizzazione di entrambi questi processi. Perciò, la Roma di oggi è il risultato plastico di questo processo storico: una città frammentata, separata bi-dimensionalmente a livello spaziale e profondamente diseguale. L’urbanistica frammentata di Roma ha portato la gran parte degli abitanti ad essere di fatto esclusa, per mancanza di mezzi e risorse, dalla partecipazione attiva e completa alla vita sociale ed economica della città.

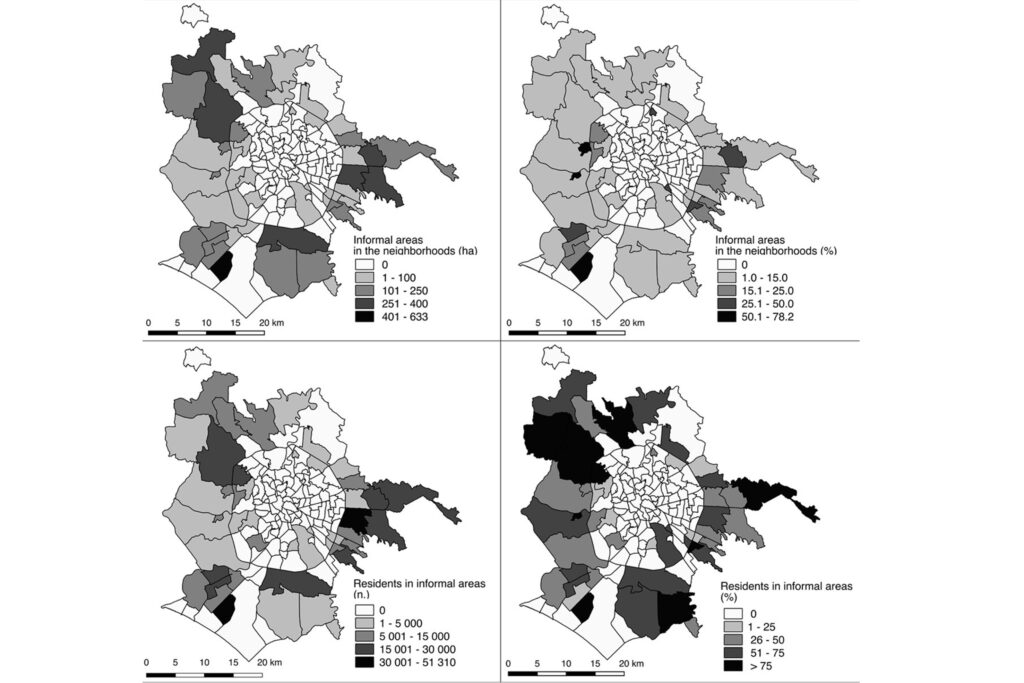

Dal momento che l’abusivismo ha storicamente giocato un ruolo importante nello sviluppo urbano romano, la sua distribuzione oggi coglie con precisione la divisione spaziale all’interno della città (Figura 1).

Osservando le mappe possiamo notare una generale presenza di aree non edificate intorno all’anello stradale (il cosiddetto “G.R.A.”) e nella periferia dell’area metropolitana romana, con la parziale esclusione delle zone nord-est e sud-ovest. In particolare, le aree con maggiore incidenza sono concentrate nella zona est, soprattutto nel VI municipio (San Vittorino), a sud, nel VII municipio (Gregna) verso il mare, nel X municipio (Infernetto), e nell’area a nord-ovest, nei municipi XIV e XV (Santa Maria di Galeria, Santa Cornelia, Prima Porta).

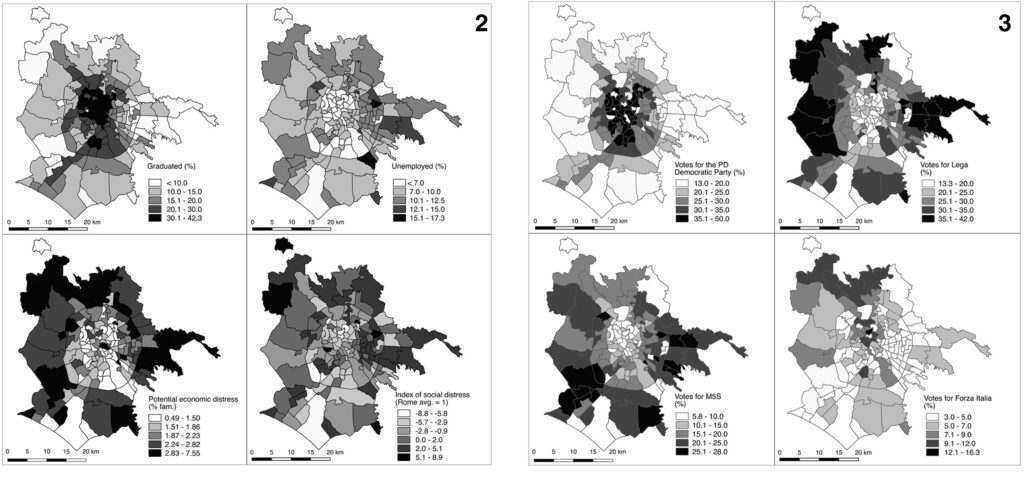

Grazie al lavoro di Mapparoma, possiamo osservare che, in linea tendenziale, alla distribuzione abusiva nella città di Roma corrisponde anche un’emarginazione sociale ed economica. Infatti, nelle aree periferiche (che sono anche quelle in cui si concentrano maggiormente le pratiche abusive) troviamo i più bassi indicatori socioeconomici della qualità della vita, come ad esempio la percentuale di laureati, il tasso di disoccupazione, la percentuale di famiglie con potenziale disagio economico e l’indice di disagio sociale (Figura 2).

Inoltre – dati molto esplicativi e interessanti – in queste aree le preferenze elettorali parlano da sole: nelle elezioni europee del 2019 le aree urbane con la più alta densità abusiva hanno votato molto più i partiti di destra che quelli di sinistra (figura 3), andando contro la tendenza storica romana per la quale i più poveri ed esclusi hanno sempre votato in modo massiccio le forze di sinistra.

Figura 3 – Preferenze elezioni Europee, 2019. Fonte: elaborazione degli autori su dati Mapparoma.it

Ulteriori approfondimenti

- Lelo K., Risi G. (2022), Urban Development in Rome: Illegal Housing Expansion, Inequalities and Governance. In: Caloffi A., De Castris M., Perucca G. (a cura di), The regional challenges in the post-COVID era. Milano: FrancoAngeli (pp. 147-161).

- Della Seta P., Della Seta R. (1988), I suoli di Roma. Roma: Editori Riuniti.

- Insolera I. (1971), Roma moderna. Un secolo di storia urbanistica 1870-1970. Torino: Piccola Biblioteca Einaudi.