Fondazione Riusiamo l’Italia ha avviato in Basilicata nel corso del 2022 due progetti di particolare significato per sperimentare nei territori rurali del Mezzogiorno metodi e approcci sul riuso creativo, temporaneo e partecipato, più volte praticati con successo prevalentemente nelle aree del Centro Nord.

Secondo l’ultimo Rapporto Svimez prima degli effetti del Covid, quello del 2019, le persone che sono emigrate dal Mezzogiorno sono state oltre 2 milioni nel periodo compreso tra il 2002 e il 2017, di cui 132.187 nel solo 2017, allorquando si è registrato un esodo di 132mila meridionali, con un saldo negativo di circa 70mila unità. Sono più coloro che emigrano dal Sud per andare a lavorare o a studiare al Centro-Nord e all’estero che gli stranieri immigrati regolari che scelgono di vivere nelle regioni meridionali.

Il Rapporto Svimez del 2021, al di là degli scostamenti di trend dovuti agli effetti della pandemia, segnala come si potrà aumentare oltre modo il livello delle spese di un sistema sociale che dovrà garantire prestazioni ad un rilevante e crescente numero di anziani e molto anziani, che si stima rappresentino oltre un terzo della popolazione totale nel 2065. Il Mezzogiorno è la parte del Paese che subirà le maggiori conseguenze di questo processo: tra il 2019 e il 2065 la popolazione italiana dovrebbe ridursi di 6,9 milioni di abitanti, di cui 5,1 milioni al Sud e 1,8 milioni al Centro-Nord. Eppure, la questione demografica legata ad un altrettanto grave questione economica non sembra essere nell’agenda delle forze politiche e delle istituzioni, o per lo meno non nella misura adeguata alla gravità del problema.

Nell’anticipazione del Rapporto Svimez del 2022 si evidenzia come, nonostante qualche segnale di ripresa, il recupero dell’occupazione nel 2021 è però interamente dovuto al Sud ad una crescita dell’occupazione precaria (dipendenti a termine e tempo parziale involontario), sottolineando come dalla crisi del 2008, il progressivo peggioramento della qualità del lavoro, con la diffusione di lavori precari ha portato ad una forte crescita dei lavoratori a basso reddito (working poor), a rischio povertà. Intervenendo in un mercato del lavoro già segnato da una crescita dell’occupazione «senza qualità», la ripresa dell’occupazione del 2021 nel Mezzogiorno si è concentrata sulla crescita del lavoro precario che ha «spiazzato» le forme di impiego più stabile.

Questi elementi di scenario sono stati così tenuti in speciale considerazione in entrambe le iniziative processuali in corso di attuazione.

Il primo progetto denominato “Mappa delle opportunità ritrovate” è attuato per conto del GAL Cittadella del Sapere attivo in un’area di 27 comuni nell’area sud della regione denominata “Lagonegrese, Alto Sinni, Val Sarmento, Mercure, Pollino” consiste in un processo di mappatura del patrimonio dismesso o sottoutilizzato con l’obiettivo di dotare il territorio di uno strumento di conoscenza dei propri potenziali per attivare occasioni di rigenerazione territoriale ed opportunità di nuova imprenditorialità. Ciò è soprattutto finalizzato verso chiunque intenda sviluppare progetti a vocazione sociale, ambientale o culturale e in generale iniziative di valorizzazione del territorio, anche a fini turistici. Il patrimonio mappato consiste per ora in circa 50 spazi e presenta per ora un significato di ricognizione finalizzato allo sviluppo di rilevanza potenziale e trasformativa.

Il secondo progetto intitolato “Next Generation – Sant’Arcangelo Hub Giovani” presenta già un forte carattere di processualità. È realizzato in Val d’Agri, a ridosso dell’altra area, presso il comune di Sant’Sant’Arcangelo (PZ) con lo scopo di valorizzare il talento e le competenze di giovani che possano supportare progetti di innovazione in campo sociale, culturale, ambientale e turistico. Attraverso un avviso pubblico sono state sollecitate le giovani generazioni a rispondere con idee e proposte di sviluppo e valorizzazione locale. Il risultato è stato quello di un ingaggio di 9 giovani che si sono candidati a diventare “Hubber” (Figura 2).

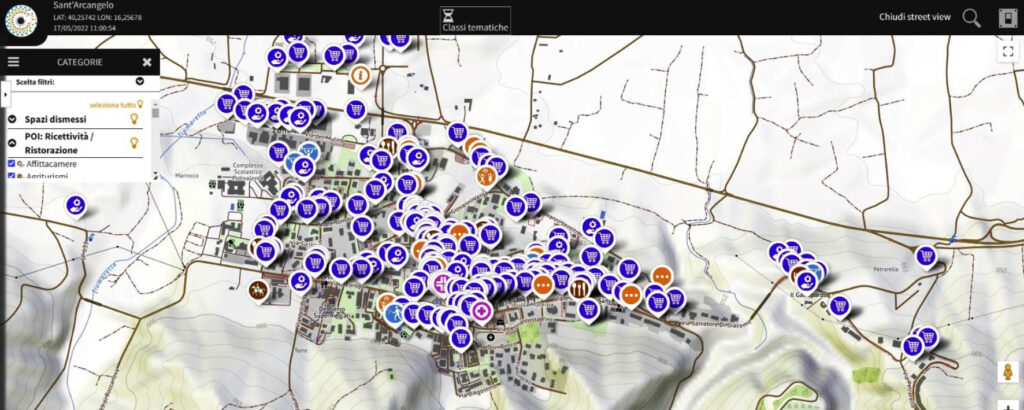

Essi hanno beneficiato di un programma intensivo propedeutico all’avvio del progetto, mettendo al centro il tema delle competenze utili a sviluppare in modo sostenibile le tante opportunità imprenditoriali relative ad attività sociali, culturali e turistiche. Nelle prime due settimane di agosto 2022 sono stati somministrati i seguenti moduli formativi: 1 – Re-inventare il futuro: il ruolo delle start up creative / culturali; 2 – Strategie, (micro) marketing ed impatti dell’impresa culturale; 3 – I passaggi chiave per “fare” l’impresa culturale e la lean organization; 4 – Il finanziamento ed il budgeting dell’impresa culturale. Ogni modulo didattico ha incluso: i) un risultato di apprendimento specifico e misurabile per ogni modulo; ii) dai 3 ai 5 argomenti trattati ed almeno 1 esercizio; iii) una riflessione collegiale per comprendere quanto si è appreso e assimilato; iv) materiali di studio e approfondimento; v) riscontri di valutazione e autovalutazione in funzione degli obiettivi generali del progetto. Dopo poche settimane di attività si registrano alcuni importanti risultati operativi, quali in particolare: lo” Schema di business plan “Sant’Arcangelo Hub Giovani”; la mappatura di 14 spazi del patrimonio pubblico; la mappatura di circa 500 parametri territoriali (Figura 3).

Le due esperienze stanno dimostrando alcuni elementi di generatività dei processi particolarmente promettenti e significativi, in particolare se ne evidenziano cinque come quelli che maggiormente possono andare a costituire gli assi portanti di una rinnovata strategia di sviluppo locale:

- La qualità e varietà dei paesaggi naturali e dei relativi ecosistemi, comprese le strutture insediative collocate in armonica simbiosi con i rispettivi contesti territoriali;

- L’entità del patrimonio costruito in condizioni di dismissione, abbandono o sottoutilizzo che potrebbe essere riabilitato con processi di graduale riabilitazione verso i più svariati ambiti di economia della transizione a cominciare dalla sfera culturale, sociale e turistica;

- Un considerevole paniere di dotazioni pubbliche, spesso di recente realizzazione e frequentemente in discrete o buone condizioni di conservazione con livelli di utilizzo e valorizzazione bassi, inadeguati o nulli. Uno straordinario stock di infrastrutture pubbliche che se non adeguatamente utilizzato, gestito e valorizzato rischia di deperire rapidamente per il venir meno dei necessari interventi di manutenzione e adeguamento funzionale, andando a sommarsi drammaticamente alla già estesa consistenza del patrimonio storico abbandonato e andando a vanificare (ai limiti del danno erariale) il senso dell’investimento pubblico che li aveva motivati e generati;

- La significativa disponibilità di persone, talenti e organizzazioni, sia quelle presenti a livello locale e sia altre temporaneamente dislocate altrove, che se opportunamente indirizzate e motivate potrebbero non solo prendersi cura dei patrimoni suddetti, ma anche elaborare innovative forme di utilizzo generando o contribuendo a generare in forma endogena, nuovi settori economici in ambito culturale, ambientale, digitale, energetico, agroalimentare, sociale e turistico;

- L’esigenza latente e spesso inconsapevole di nuovi servizi di connessione tra le componenti dell’offerta del sistema (quelle ai punti 1, 2 e 3) con quelli della domanda (quelle del punto 4), che puntino ad individuare, riconoscere, indirizzare e accompagnare inedite forme di matching finalizzate alla generazione di valore e flussi economici in grado di definire nuovi perimetri di economia civile antropologicamente armonizzati con i saperi, l’identità e la struttura profonda dei territori.

Detto approccio definisce una nuova strategia della connessione spendibile per tutti i processi di sviluppo basate sull’ottimizzazione delle risorse esistenti attraverso la motivazione e la mobilitazione delle comunità. Un approccio ad alta vocazione generativa che richiede limitate risorse di adattamento sulle “cose” e più cospicui investimenti sulle persone e sulle comunità, sul loro empowerment, sulla propensione a costruire nuovi modelli di sviluppo durevole e sostenibile. In tal modo, anche attraverso il coinvolgimento di RETE COMMUNIA ETS è in corso un approfondimento per implementare e diffondere tale metodologia nei territori (non sono del Mezzogiorno) a rischio di spopolamento e indebolimento sociale.