La recente evoluzione delle politiche dell’Unione Europea sulla mobilità urbana sostenibile ha posto in rilievo la valenza di questo tema ai fini dello sviluppo di strategie urbane integrate (ELTIS 2019). Questa rilevanza si riflette nel ruolo “ibrido” assegnato ai Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) quale territorio di compenetrazione tra una componente strategica ed una tecnica: un ruolo che rende la mobilità un possibile volano per ripensare anche in modo radicale gli assetti consolidati dei nostri sistemi insediativi, connettendo l’evoluzione dei loro sistemi lineari a quella dei sistemi areali in una logica di problem setting. Da una simile prospettiva è emerso il modello del “Transit Oriented Development” (TOD), che punta a conseguire l’integrazione funzionale dei tessuti urbani con gli snodi della mobilità sostenibile, con il fine di ridurre la domanda di mobilità privata (Belzer 2002). Tali sviluppi ancora faticano a diffondersi nel nostro paese, dove tale ruolo innovativo dei PUMS troppo spesso è stato appiattito sul versante tecnico, nel quadro di una scarsa propensione a ragionare sulle città in termini strategici (Calafati 2021). Questo fenomeno ha riguardato anche la scala metropolitana, dove la dimensione strategica dei PUMS è stata indebolita anche dai ritardi nell’approvazione dei Piani Territoriali.

Il risultato è stato un generale disaccoppiamento delle politiche per i sistemi areali dai programmi per quelli lineari, in favore di una logica di problem solving “più orientata all’efficienza dell’offerta di trasporto e all’equilibrio domanda-offerta, che non all’individuazione dei bisogni, anche quelli inespressi, della popolazione e delle imprese sul territorio.”

Risulta dunque essenziale riuscire a cogliere fino in fondo le potenzialità strategiche insite nel tema della mobilità sostenibile: a questo scopo, si presentano brevemente due casi studio di riferimento, quello di San Diego negli Stati Uniti, e quello di Utrecht in Olanda.

La strategia “San Diego Forward”

La riflessione sugli assetti futuri della mobilità nella Contea di San Diego ha dato origine ad una “visione trasformativa” d’area vasta che ha saputo guardare oltre all’orizzonte settoriale, perseguendo in maniera integrata obiettivi generali di contenimento del consumo di suolo, tutela dei paesaggi, equità e inclusione nell’accesso ai servizi, collaborazione multi-attore. Cuore della strategia è un ripensamento complessivo della struttura insediativa della Contea con orizzonte al 2050, che trova nel sistema della mobilità pubblica il proprio elemento generativo.

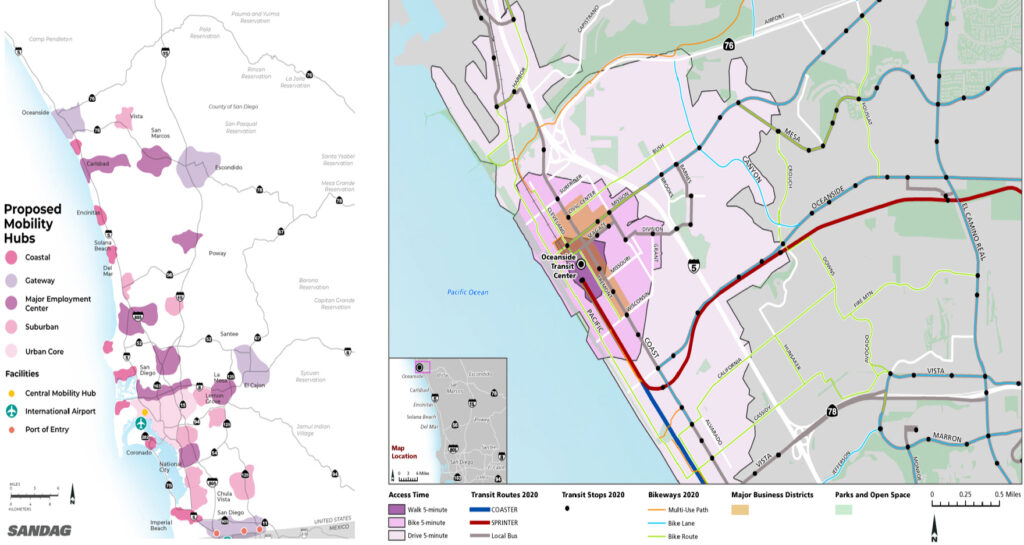

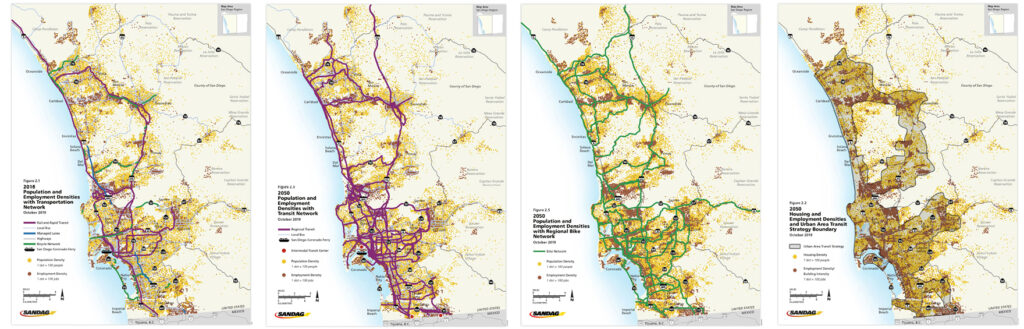

Ad una analisi data-driven delle aree funzionali, dei flussi di mobilità e delle propensioni di spostamento si è accompagnata una concertazione multi-livello, che insieme hanno portato a ridisegnare la rete delle infrastrutture e dei servizi di trasporto pubblico in modo da portare la percentuale di persone che vive entro mezzo miglio da un nodo ad alta frequenza del trasporto pubblico dall’attuale 33% a circa il 55% al 2050, incidendo così sul target prioritario che è la mobilità sistematica verso la sede di lavoro. Al centro del nuovo sistema è una rete di 30 Mobility Hubs, da realizzare in corrispondenza delle aree funzionali a più alta concentrazione, in modo da massimizzare la raggiungibilità delle destinazioni critiche (figure 1, 2).

L’idea di Hub proposta da San Diego Forward è quella di un ambiente per servizi di mobilità “on-demand” alternativi all’auto privata e incentrati su trasporto pubblico, pedonalità, ciclabilità, mobilità motorizzata in sharing e altri servizi di supporto (MaaS, wayfinding, consegna delle merci, ecc.). Non si tratta solo di nodi trasportistici ma divengono veri e propri Community Hubs, baricentro di ambiti urbani intesi come communities ad elevata concentrazione di persone, destinazioni e opportunità di spostamento, e ispirati alla “logica dei 5 minuti” (a piedi, in bici, in macchina). Questa nuova grammatica della mobilità d’area vasta costituisce la ratio sulla cui base sviluppare nuove gerarchie urbane destinate a stimolare un processo di progressiva riorganizzazione delle localizzazioni funzionali (residenza, lavoro, tempo libero, ecc.), e di conseguenza, una riconfigurazione complessiva del sistema insediativo della Contea, favorendo il consolidamento delle aree dense, il rafforzamento delle vocazioni specifiche e la rimodulazione degli assetti relazionali; il tutto secondo criteri ottimali di connettività pubblica sostenibile e inclusiva (figure 3a-d).

Il piano per la mobilità “Utrecht 2025”

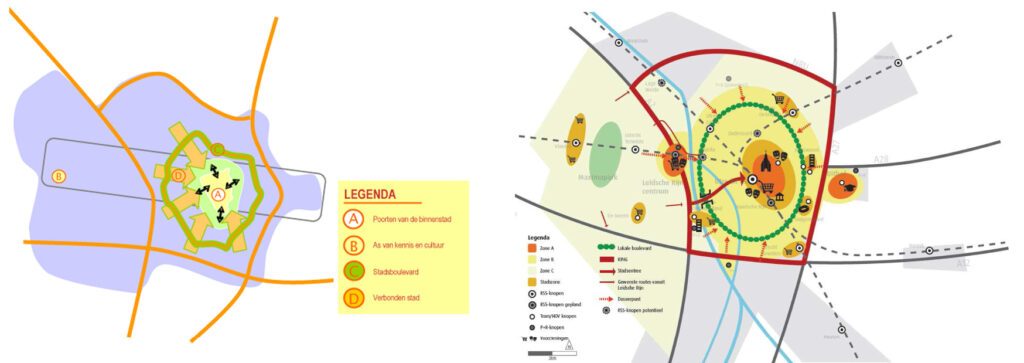

Il caso di Utrecht ha preso avvio con la costruzione partecipata di uno scenario al 2025 (Ambitieplan, 2012) volto a coniugare il miglioramento dell’accessibilità e dell’attrattività urbana all’interno di un’evoluzione complessiva del sistema metropolitano. Si tratta di una strategia olistica, basata su alcuni principi cardine, tra cui l’attenzione verso i comportamenti e la qualità dello spazio pubblico, l’importanza dei luoghi nella scelta della mobilità, la centralità nell’uso di tram, bus e biciclette, la creazione di centri urbani vitali presso degli snodi principali.

Tramite questi indirizzi viene proposta una vera e propria “risignificazione” del sistema urbano attuale nel suo complesso: viene immaginato un “Asse della Cultura e della Conoscenza” che connetta da est ad ovest l’intera area metropolitana, generando una gerarchia di accessi progressivi verso l’area centrale (figura 4). Inoltre, la trasformazione dell’anello stradale interno in un grande “boulevard urbano” determina un’estensione del perimetro percepito del centro storico e delle sue valenze riconosciute, fin dentro le periferie. Questo gesto viene rafforzato dalla previsione di nuove polarità multifunzionali, da realizzare intorno a questo boulevard in corrispondenza dei principali snodi del trasporto pubblico, tramite cui favorire il decongestionamento della zona centrale e un ulteriore allargamento dello “spazio cognitivo” della città (figura 5). Si tratta dunque di un rinnovamento della sintassi urbana, del quale la mobilità è al tempo stesso elemento strutturale e immaginario; “muoversi” non è solo spostarsi da un punto all’altro della città, da una funzione all’altra, per quanto attrattive possano essere: è prima di tutto “immergersi” in un codice urbano che espone continuamente il proprio senso e la propria struttura (o viceversa, la loro mancanza).

Dalla lettura di questi casi possiamo trarre alcune indicazioni utili a cogliere appieno le potenzialità strategiche legate alle politiche in favore della mobilità sostenibile:

- riconoscimento della natura interscalare delle soluzioni di mobilità sostenibile rispetto allo sviluppo di strategie urbane integrate;

- necessità di sviluppare una spazializzazione delle visioni strategiche al fine di esplicitare il sistema delle vocazioni e delle relazioni reciproche tra le diverse componenti urbane;

- valorizzazione delle capacità trasformative degli investimenti in mobilità sostenibile, legate all’emersione di fabbisogni e prospettive inespresse delle comunità locali;

- estensione del modello TOD verso l’idea di Mobility Oriented Development (MOD), volta a favorire connessioni più ampie grazie ad una pluralità di opzioni di trasporto, e quindi, a conseguire un maggiore impatto spaziale sui sistemi urbani;

- allargamento semantico dell’idea stessa di “mobilità” oltre l’orizzonte funzionale, ad incorporare fattori esperienziali legati al “valore cognitivo” dei tessuti urbani.

Ognuno di questi punti, a ben vedere, costituisce un indirizzo per possibili ricerche ad ampio spettro: ricerche che potranno nutrire lo sviluppo dell’urbanistica italiana in una direzione più marcatamente strategica, e fornire stimoli concreti per una governance evolutiva delle nostre città.

Ulteriori approfondimenti

I contenuti dell’articolo sono stati sviluppati all’interno del progetto di ricerca “OICR e investimenti urbani”, finanziato da InvestItalia/Presidenza del Consiglio e sviluppato da AUDIS in collaborazione con l’Università di Parma e la Città Metropolitana di Milano. I casi di studio presentati sono tratti da uno studio di benchmark internazionale scaricabile al seguente link http://audis.it/ricerca/8258/

- Belzer D., Autler G. (2002), Transit-Oriented Development: Moving from Rhetoric to Reality. The Brookings Institution, Great American Station Foundation. www.brookings.edu.

- Calafati A. (2021), L’agenda urbana delle città italiane.