Un elemento essenziale per lo sviluppo delle città del futuro si basa sulla necessità di adottare strategie di mobilità più sostenibili. Tali politiche devono puntare a potenziare la mobilità attiva, la mobilità condivisa e i servizi di trasporto pubblico, riducendo l’impatto del traffico veicolare privato sulla salute e sulla sicurezza stradale. In particolare, a seguito della pandemia da Covid-19 (Transform Transport, 2022) le attività di pianificazione della mobilità urbana si stanno orientando verso la camminabilità, ovvero l’accessibilità a piedi dei servizi di prossimità, il comfort degli spazi pubblici, la sicurezza stradale e l’attrattività del contesto urbano.

Sebbene gli approcci tradizionali relativi alla mobilità pedonale tendano a concentrarsi sulla dimensione spaziale, le caratteristiche individuali degli utenti delle città hanno un impatto significativo sul livello percepito di camminabilità delle strade e degli spazi pubblici (ad esempio, caratteristiche demografiche e socioeconomiche, scopi di viaggio, preferenze di mobilità, ecc.). Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile (SDG) proposti dalle Nazioni Unite nel 2015 forniscono un quadro di riferimento per raggiungere una mobilità urbana più sostenibile e inclusiva (Figura 1). In particolare, l’SDG 11.2-Trasporti Sostenibili per Tutti afferma la necessità di fornite entro il 2030 accesso a sistemi di trasporto sicuri, economici e sostenibili, con particolare attenzione alle esigenze di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità, quali le donne, i bambini, le persone con disabilità e gli anziani.

In questo contesto di riferimento, c’è ancora una scarsa attenzione alle esigenze di mobilità delle donne. Le persistenti disuguaglianze nei ruoli di genere all’interno della società hanno infatti un impatto sul modo in cui uomini e donne viaggiano in città e sulle modalità di trasporto che tendono a utilizzare. In tutto il mondo, le donne tendono a viaggiare meno degli uomini per lavoro e a fare viaggi multipli e più complessi, soprattutto se hanno responsabilità di cura dei figli e degli anziani. Come evidenziato da Pollard e Wagnild, in una revisione sistematica delle ricerche sulle differenze di genere e il camminare (Pollard e Wagnild 2017), le donne tendono a utilizzare modalità di trasporto più varie rispetto agli uomini: si affidano maggiormente ai trasporti pubblici e agli spostamenti a piedi. Inoltre, le scelte di mobilità delle donne spesso includono viaggi soppressi, dirottati o ritardati a causa di preoccupazioni legate alla sicurezza e alla criminalità, compresi i timori di molestie e violenze sessuali durante gli spostamenti a piedi durante le ore notturne.

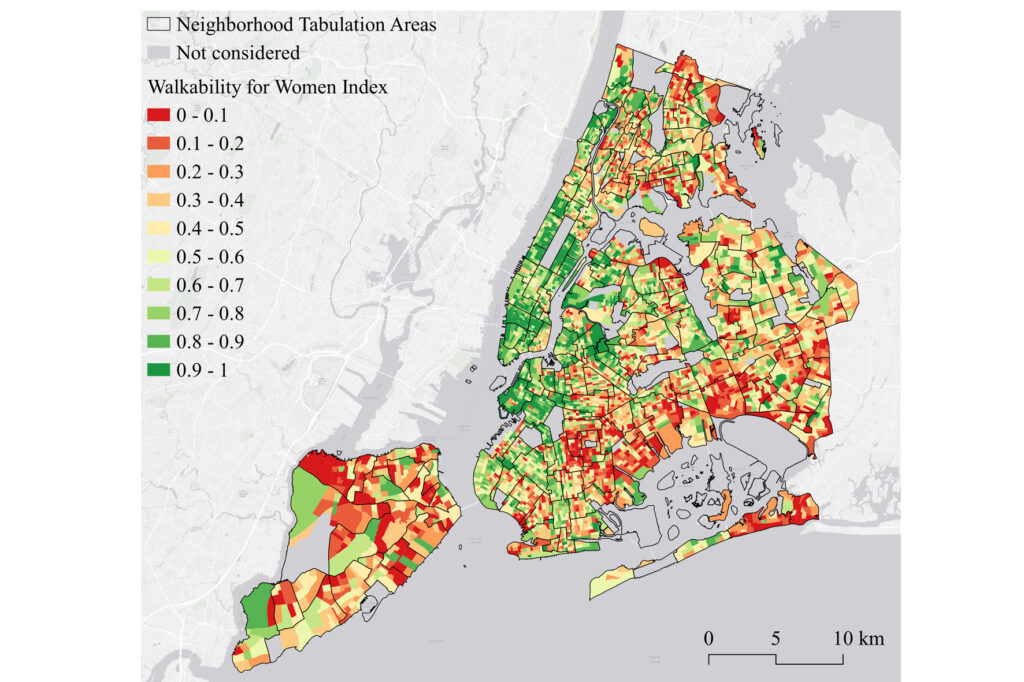

In questo contesto, gli autori hanno recentemente proposto uno studio condotto nella città di New York (Gorrini et al., 2021) con l’obiettivo di definire un indice di camminabilità per le donne attraverso un’analisi GIS (analisi isocrone e calcolo della distribuzione spaziale) e l’utilizzo di dati open relativi all’accessibilità dei servizi, il comfort dell’infrastruttura stradale, l’attrattività delle aree urbane e la sicurezza su strada.

I risultati dello studio hanno permesso di identificare i quartieri e le aree caratterizzate dal più basso livello di camminabilità in relazione alle esigenze delle donne e di supportare la definizione di linee guida e politiche per l’inclusione di genere nella progettazione dei futuri servizi di trasporto (Figura 2).

Nonostante la ricchezza dei dati disponibili e il grande volume di ricerche sulla mobilità urbana, lo studio delle differenze di genere nella camminabilità rimane limitato, evidenziando l’importanza di continuare a studiare questo tema seguendo un approccio intersezionale.

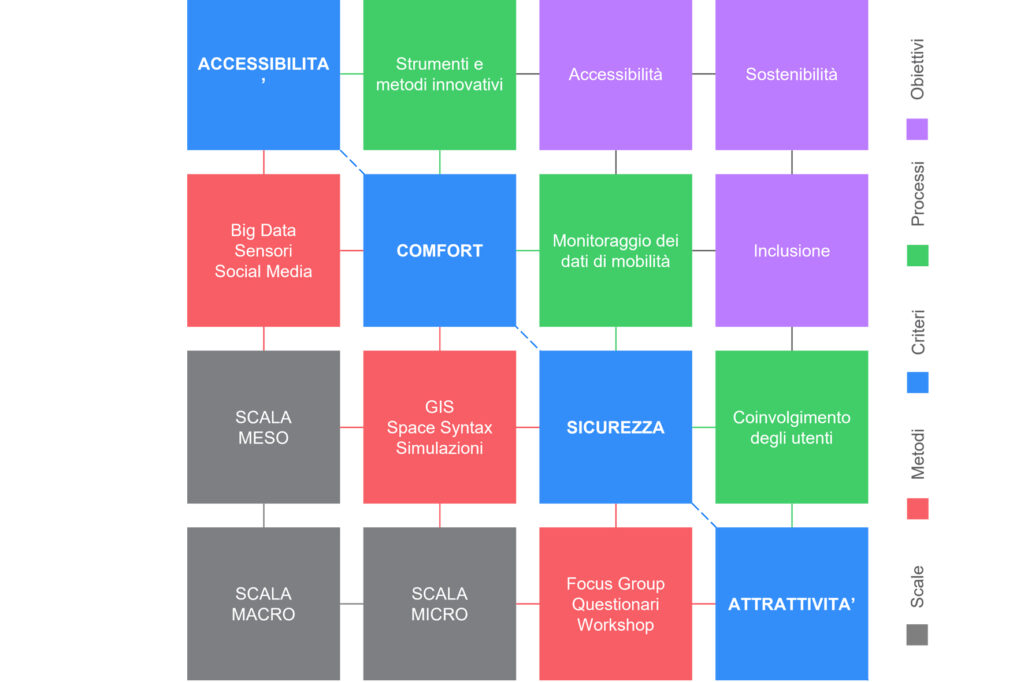

In questo contesto, da Marzo 2023 Transform Transport coordinerà il progetto di ricerca scientifica “STEP UP – Walkability for Women in Milan”[i].Il progetto sarà svolto in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’associazione Sex and the City e la fondazione Walk21. Una serie di dati quantitativi e qualitativi sulla città di Milano sarà analizzata per la definizione di linee guida e politiche per la progettazione di futuri servizi di trasporto, concentrandosi sull’impatto delle caratteristiche individuali dei pedoni in relazione al loro genere sul livello di camminabilità percepito (Figura 3).

Ulteriori approfondimenti

- Gorrini, A., Presicce, D., Choubassi, R., Sener, I.N. (2021). Assessing the Level of Walkability for Women Using GIS and Location-based Open Data: The Case of New York City. Findings. Doi: 10.32866/001c.30794

- Pollard, T.M. and Wagnild, J.M. (2017). Gender differences in walking (for leisure, transport and in total) across adult life: a systematic review. BMC Public Health, 17, 341. Doi: 10.1186/s12889-017-4253-4

- Transform Transport (2022). Shifting Paradigm: the impact of Covid-19 on transport planning (second edition). Fondazione Transform Transport ETS. Available at: https://issuu.com/systematica/docs/shifting_paradigm_2_transform_transport

[i] Grant No. 2022-1643 presentato nell’ambito del bando di Fondazione Cariplo “INEQUALITIES RESEARCH – Generare conoscenza per ridurre le disuguaglianze “.