Trent’anni di studi e attività non trascorsi invano

Il comune di Verona e, prima ancora, la comunità che abita questo territorio sono impegnati da almeno tre decenni nell’azione di riscoperta, conoscenza, recupero e valorizzazione dello straordinario patrimonio fortificato che si intreccia con la storia urbana della città, fin dalla sua fondazione.

Questa lunga vicenda prende avvio con le prime acquisizioni al patrimonio comunale – nel 1985 avvenne il trasferimento al Comune dei Forti Azzano, Gisella e Chievo – e, negli anni ’90 del secolo scorso, con le azioni di pulizia, presidio e sensibilizzazione operate da volontari di associazioni locali e di Legambiente, sostenute dall’intensificarsi di studi specifici, attività di ricerca ed iniziative che hanno coinvolto una moltitudine di attori, studiosi, associazioni, professionisti, amministratori e cittadini appassionati uniti dall’interesse per questo inestimabile patrimonio materiale e immateriale, che ha concorso all’iscrizione della città nella World Heritage List UNESCO nel 2000), per portare, nel 2012, alla sottoscrizione dell’Accordo di Valorizzazione per il trasferimento al Comune di Verona di vasti compendi della Cinta Magistrale e di altri beni riconducibili al sistema fortificato [Castelvecchio (parte), Torricelle massimiane 1, 2 e 3, Forti austriaci Werk Prinz Rodolph (Lugagnano), Werk Sofia, Werk Hess (Santa Caterina) e Werk John (Preare)] (Figura 1).

O alla più recente iniziativa “Verona Fortificata” (2018/19) realizzata nel quadro di un Protocollo d’intesa sottoscritto con l’Agenzia del Demanio per “l’avvio di un rapporto di collaborazione finalizzato alla valorizzazione a rete di immobili pubblici che costituiscono la traccia del sistema difensivo della città di Verona e per favorirne il recupero e la valorizzazione, attraverso la scoperta e la conoscenza del territorio urbano e periurbano della città”. Iniziativa che ha spinto molti cittadini a scoprire luoghi spesso inaccessibili e sconosciuti ai più, attivando una fertile e promettente collaborazione con il mondo delle associazioni le quali – grazie a rapporti di concessione, convenzioni o patti di sussidiarietà – già ‘abitano’ i forti, svolgendo una imprescindibile azione di sorveglianza e manutenzione, accompagnata da un’adeguata consapevolezza della eccezionalità (e di conseguenza della fragilità) del patrimonio che le ospita.

La fase più recente prende avvio con il Documento metodologico “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale usi temporanei. Per un nuovo ciclo di trasformazioni a partire dalla riqualificazione urbana”, di lancio della Variante n. 29 al Piano degli interventi (giugno 2021), con la quale il Comune di Verona ha voluto intraprendere una politica differente rispetto alle precedenti stagioni urbanistiche. Indirizzandosi in particolare verso la rigenerazione diffusa dei tessuti esistenti, attraverso il progressivo recupero e riuso di luoghi dismessi e abbandonati, anche abbracciando una scala di interventi più minuti di riqualificazione, in grado di valorizzare il capitale fisso della città esistente. Questa manovra mira a far emergere specifici programmi urbanistici rigenerativi da sviluppare attraverso l’apporto partecipativo dei protagonisti pubblici e privati agli interventi di riqualificazione, recupero e riabilitazione del tessuto urbano, sociale, economico delle parti di città più fragili per degrado, marginalità e abbandono.

Nell’attuale quadro delle politiche di governo del territorio, il patrimonio fortificato assume, quindi, una rinnovata centralità nell’agenda urbana, coniugando le strategie di gestione del patrimonio culturale con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e neutralità climatica, inclusione sociale, innovazione e sviluppo locale.

Verso un Masterplan per Verona fortificata

In questa prospettiva e in particolare con riferimento al sistema delle fortificazioni veronesi, il ruolo della pubblica amministrazione assume un’importanza decisiva nello svolgere funzioni di coordinamento e nell’attivare azioni proattive di sensibilizzazione, informazione, disseminazione orientate ad elevare l’attenzione e la cura di una straordinaria risorsa per l’intera comunità locale. Ma anche nell’assicurare un’efficace regia con gli attori istituzionali coinvolti, sulla base di un quadro di azioni e di progettualità condivisi, coinvolgendo la rete di associazioni e soggetti che in questi anni hanno partecipato alla valorizzazione del sistema fortificato veronese.

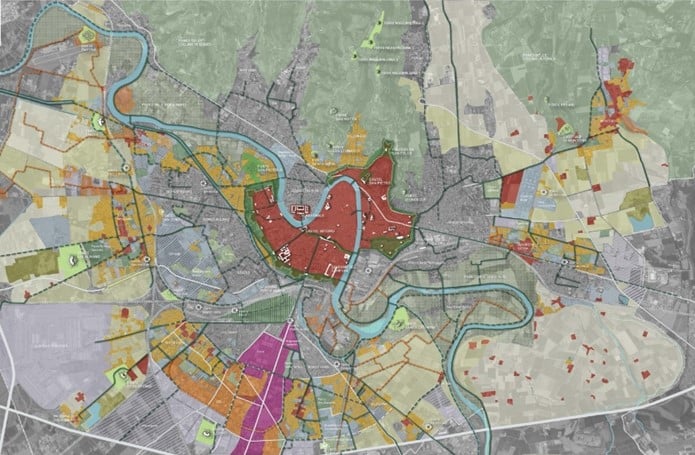

L’inestimabile patrimonio storico-architettonico del sistema fortificato di Verona costituisce una risorsa fisica diffusa che caratterizza e conforma non solo la città storica veronese, ma l’intero assetto urbano e paesaggistico, costituendo un prezioso palinsesto da riscattare nel progetto rigenerativo della città contemporanea, in grado di restituire elementi di permanenza, identità e qualità alle periferie moderne e alle aree di frangia urbana (Figura 2).

Un programma che richiede di superare la fase analitica e di lenta costruzione di inventari patrimoniali, per avviare un progetto urbanistico sistemico di insieme, capace di conciliare un disegno generale di prospettiva per la valorizzazione territoriale con azioni diffuse e puntuali, legate alle singole necessità e istanze di riuso urbanistico e edilizio.

Un approccio progettuale che riconosca tale palinsesto diffuso come telaio di un’azione di rigenerazione urbana e ambientale condotta a partire dal disvelamento di una geografia di segni, opere e manufatti non ancora del tutto cancellata e rimasta latente dentro la dispersione insediativa caotica recente. Tutti elementi che influiscono sulla riconfigurazione degli assetti frammentati e discontinui della città contemporanea, contribuendo a contrastare la banalizzazione e la dissoluzione dei paesaggi identitari.

Ogni elemento del telaio non viene affrontato come unicum ma, seppur con le proprie specificità, come elemento costitutivo di un sistema complesso più ampio che riguarda l’insieme delle fortificazioni e, più in generale, la città e il territorio nelle relative articolazioni in quartieri, ambienti di vita e paesaggi differenti.

Il ricorso a strumenti non necessariamente codificati e istituiti (Masterplan), che costituiscano la cornice generale strategica e la regia pubblica operativa per azioni puntuali di riuso e valorizzazione, permette di far emergere connessioni e opportunità sulla base delle quali accompagnare e governare il processo di trasferimento dei beni militari, oggi ancora in atto.

I Masterplan individuano traiettorie possibili per promuovere azioni di recupero architettonico e funzionale, modelli innovativi di gestione, processi di conoscenza, coinvolgimento e sussidiarietà, anche innescando un ciclo di attività e usi temporanei che consentano di restituire rapidamente alla vita urbana e alla fruibilità collettiva tali immobili (Figura 3).