La ricerca si focalizza sull’analisi comparata di due ex aree militari italiane – Piazza D’Armi a Milano e Prati di Caprara a Bologna – interessate da significativi processi di rinaturalizzazione spontanea a seguito dell’abbandono delle loro funzioni originarie e dalla presenza di movimenti socio-ambientali di cittadini che hanno riconosciuto il valore di bene comune di queste aree e il ruolo fondamentale che queste possono svolgere nel contrasto alla crisi ecologica e climatica. Questo studio può arricchire l’analisi comparata e transnazionale con particolare riferimento alle sfide ambientali, urbanistiche e di governance connesse alla rigenerazione delle ex aree militari.

La Natura del Quarto tipo

Le scienze naturali e sociali convergono nell’individuare il carattere ibrido e multidimensionale della natura e il suo elevato potenziale conflittuale, evidente nei processi di trasformazione urbana. Dal punto di vista ecologico, mutuiamo l’approccio delle quattro nature di Kowarik e ci concentriamo sulla natura del ‘quarto tipo’, che costituisce il risultato di una successione spontanea della vegetazione che avviene in contesti territoriali urbani e industriali abbandonati.

Si tratta di ecosistemi dinamici, i cui cambiamenti sono spesso rapidi e con risultati inaspettati, a causa dell artificialità del substrato di insediamento e della frequenza con la quale si manifestano disturbi imprevedibili. La presenza sempre più dirompente della natura spontanea nelle città italiane non trova però quell’attenzione che meriterebbe nella progettazione delle politiche urbanistiche, in quanto viene ancora troppo spesso vista come inquilino transitorio, o elemento di degrado, malgrado il livello quali-quantitativo di servizi ecosistemici erogati da queste formazioni sia molto significativo e complementare ad aree verdi urbane maggiormente “convenzionali” (quali parchi e giardini).

Questi nuovi ecosistemi urbani rappresentano una sfida alla pianificazione urbana anche dal punto di vista socio-politico. Infatti, nell’ambito dei meccanismi di neoliberalizzazione dello spazio urbano, queste aree hanno assunto una centralità nelle agende politiche e nei processi di policy-making urbano spesso a causa della loro posizione strategica nel tessuto cittadino, che spingono verso una loro valorizzazione immobiliare.

La ricerca adotta una prospettiva multidisciplinare per affrontare adeguatamente lo statuto multidimensionale, complesso e conflittuale delle nature del quarto tipo nei processi di trasformazione urbana contemporanei. Le fonti dei dati sono molteplici ed eterogenee (letteratura sia grigia sia scientifica e interviste agli attivisti).

I casi di Piazza d’Armi e Prati di Caprara

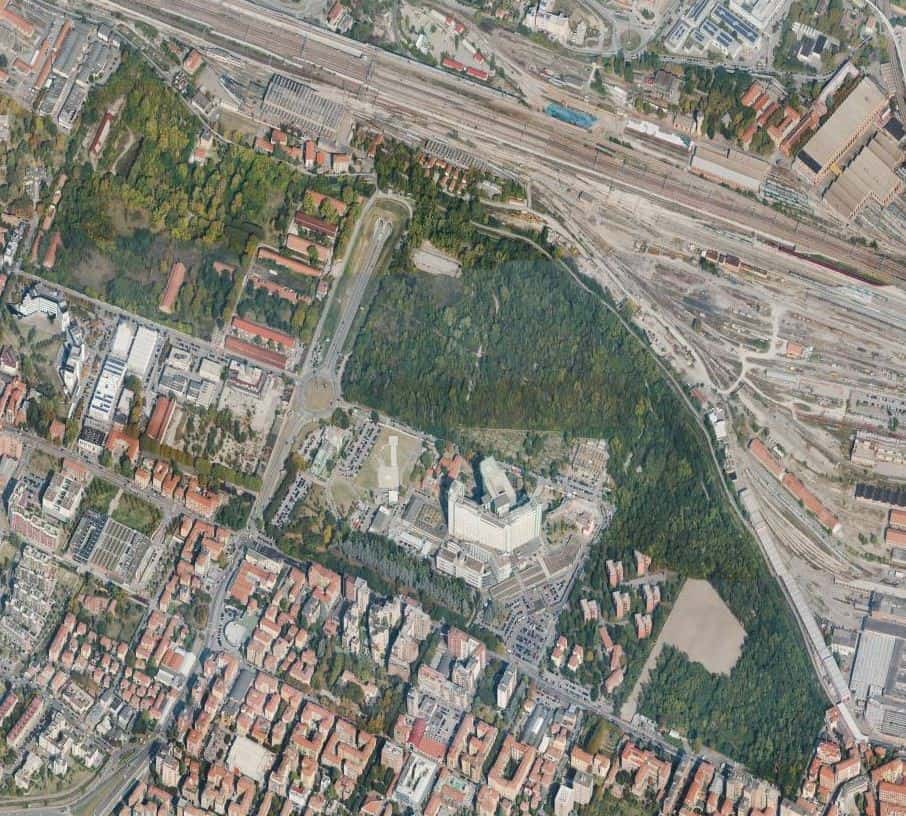

I due casi di studio si localizzano nella città di Milano (Piazza d’Armi) e Bologna (Prati di Caprara). Trattasi di aree demaniali affidate recentemente a Invimit Sgr (Società di Gestione del Risparmio del Ministero dell’Economia e delle Finanze) per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. La demilitarizzazione dei due siti ha lasciato spazio a una progressiva rinaturalizzazione delle aree non edificate, per un’estensione di circa 35 ettari a Piazza d’Armi e di 27 ettari nel solo settore Est dei Prati di Caprara (oggetto della ricerca). (Tabella 1)

Tabella 1 – I casi di studio

| Città | Area/ha | Comunità vegetali prevalenti | N° anni di abbandono | |

|---|---|---|---|---|

| Piazza d’Armi | Milano | 28 | mosaico di aree prative (53%), arbustive (15%) e boscate (32%) | 30 |

| Prati di Caprara Est | Bologna | 27 | bosco (70%), prato (20%) e aree arbustive in evoluzione (10%) | 40 |

La mobilitazione cittadina sulla Piazza d’Armi a Milano inizia nel 2011, su iniziativa dell’associazioneParco Piazza d’Armi Le Giardiniere, cui si affianca nel 2017 il Comitato Cittadini per Piazza d’Armi. Gli attivisti chiedono sia la conservazione degli edifici militari di valore storico e architettonico, sia la preservazione dell’area rinaturalizzata, mentre la proprietà pubblica e le istituzioni cittadine prevedevano che nell’area si realizzasse un nuovo insediamento urbano, con funzioni residenziali e di servizio. Nel 2019 i magazzini militari sono stati abbattuti e sono conservati solo due edifici tutelati. Il recente Piano di Governo del Territorio del Comune di Milano, approvato nell’ottobre 2019, ha recepito gli indirizzi di un vincolo Mibact ma, nell’istituire un parco pubblico urbano dalle caratteristiche naturalistiche, non ha ridotto le volumetrie edificabili previste nell’area di Piazza d’Armi.

Una mobilitazione strutturata sui Prati di Caprara di Bologna inizia nel 2017 con la nascita di un comitato cittadino (Rigenerazione No Speculazione), con l’obiettivo, tra gli altri, di tutelare il bosco opponendosi al Piano Operativo Comunale di Rigenerazione dei patrimoni pubblici approvato dal Consiglio comunale nel 2016. Il Piano prevedeva nuove aree residenziali e commerciali e la realizzazione di un parco che avrebbe sostituito la vegetazione sviluppatasi spontaneamente. Il comitato di cittadini ha promosso un processo partecipativo autogestito, un’istruttoria pubblica in Consiglio comunale e un progetto di citizen science, sfociato in una pubblicazione, che hanno indotto l’amministrazione comunale a rivedere i progetti sull’area.

In entrambi i casi di studio, analoghi processi di valorizzazione finanziaria delle aree pubbliche ex militari sono stati contrastati da mobilitazioni spontanee di cittadini, che hanno per primi riconosciuto il potenziale valore ecologico e sociale di queste aree rinaturalizzate, innescando un dibattito pubblico informato sul loro futuro. Gli studi di caso mostrano inoltre come vi siano ampi spazi di partecipazione e collaborazione tra cittadini, attori pubblici e privati, associazioni ambientaliste ed esperti (dalle scienze naturali alle scienze forestali, alla chimica dei suoli fino alle scienze sociali e all’urbanistica) per la conoscenza, la gestione conservativa e la valorizzazione di tali aree. Le numerose ex aree militari in attesa di rigenerazione nel territorio italiano costituiscono quindi un’enorme opportunità in questa direzione.

La ricerca ha anche confermato come le nature del quarto tipo che si sviluppano nelle ex aree militari rappresentino socio-nature altamente conflittuali, su cui convergono visioni di città radicalmente alternative. Gli esiti dei processi di trasformazione urbana che le riguardano sono inoltre ancora incerti. Anche a seguito del riconoscimento del loro valore ambientale, innescato dalla mobilitazione dei cittadini, gli interessi di valorizzazione economica restano sullo sfondo, e, anche ove sia riconosciuta la vocazione naturalistica di queste aree nei piani regolatori (come è avvenuto nel caso di Milano, o come si prefigura nel caso di Bologna) gli attivisti temono che questo si traduca in una trasformazione in spazi naturali convenzionali che ne ridurrebbe il potenziale ecosistemico, socioculturale e politico.