L’innovazione sociale è oggi uno dei temi più attuali e rilevanti nel dibattito pubblico e in quello accademico, anche se la sua definizione è ancora a tratti ambigua e spesso finisce per essere un concetto-ombrello. L’accresciuto interesse verso l’innovazione sociale è in parte attribuibile alla sua interpretazione come veicolo di possibili soluzioni per risolvere problemi dei territori e dei suoi abitanti, specie nelle grandi città dove gli impatti della crisi economica prima e della recente pandemia dopo hanno progressivamente estremizzato le disuguaglianze socio-spaziali.

L’innovazione sociale nella sua accezione territoriale trova spazio prettamente alla scala locale, nelle energie di gruppi di cittadini, nel variegato mondo dell’associazionismo, nelle reti del terzo settore che costituiscono l’humus per approcci e pratiche in grado di rispondere a bisogni specifici e sempre più complessi.

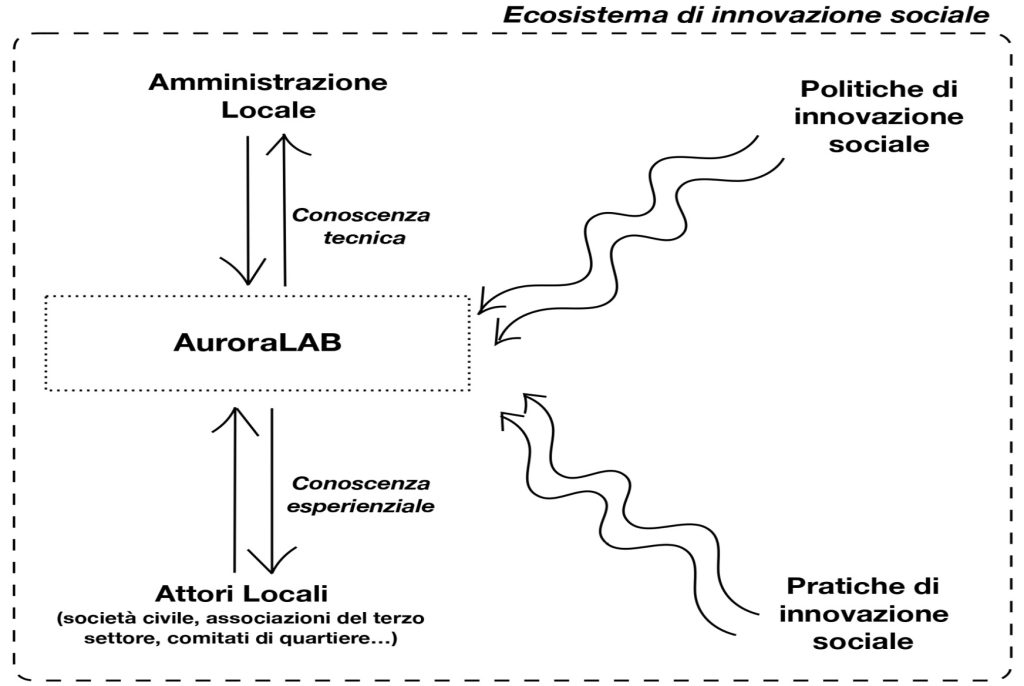

Se da un lato è chiaro che l’innovazione sociale non può fare a meno di chi vive localmente i territori, è altrettanto vero che la riflessione accademica sul tema ha ormai ampiamente evidenziato come l’abilitazione dell’innovazione sociale richieda anche una serie di altri elementi cruciali a supporto. Stiamo parlando della necessità di potersi interfacciare con amministrazioni locali illuminate, di politiche in grado di sostenere i processi di innovazione sociale e di attori istituzionali e/o imprenditoriali altrettanto capaci di fornire e mettere in comune competenze e capacità. In altre parole, si tratta di avere una visione ecosistemica dell’innovazione sociale e riconoscere quanto gli aspetti istituzionali, culturali, politici e socioeconomici operino in varie combinazioni per sostenere o limitare l’attività di quest’ultima.

L’innovazione sociale nasce e soprattutto sembrerebbe sostenersi nel tempo solo in quegli ecosistemi in grado di capitalizzare in maniera win-win tutti questi elementi. In questo senso ci sembra di particolare interesse riflettere sul ruolo giocato da uno specifico attore – l’università – negli ecosistemi locali di innovazione sociale. L’università è infatti un attore territoriale che oggi ricopre molteplici ruoli non solo nel plasmare la città, ma che vuole anche – consapevolmente o meno – accompagnare il cambiamento sociale; in questo senso si tratta di un attore cruciale per gli ecosistemi di innovazione. Intendiamo dunque riflettere su questo tema ancora poco esplorato a partire da un caso concreto del ruolo che l’università può rivestire nell’abilitare processi di innovazione sociale: quello del laboratorio di ricerca-azione AuroraLAB a Torino.

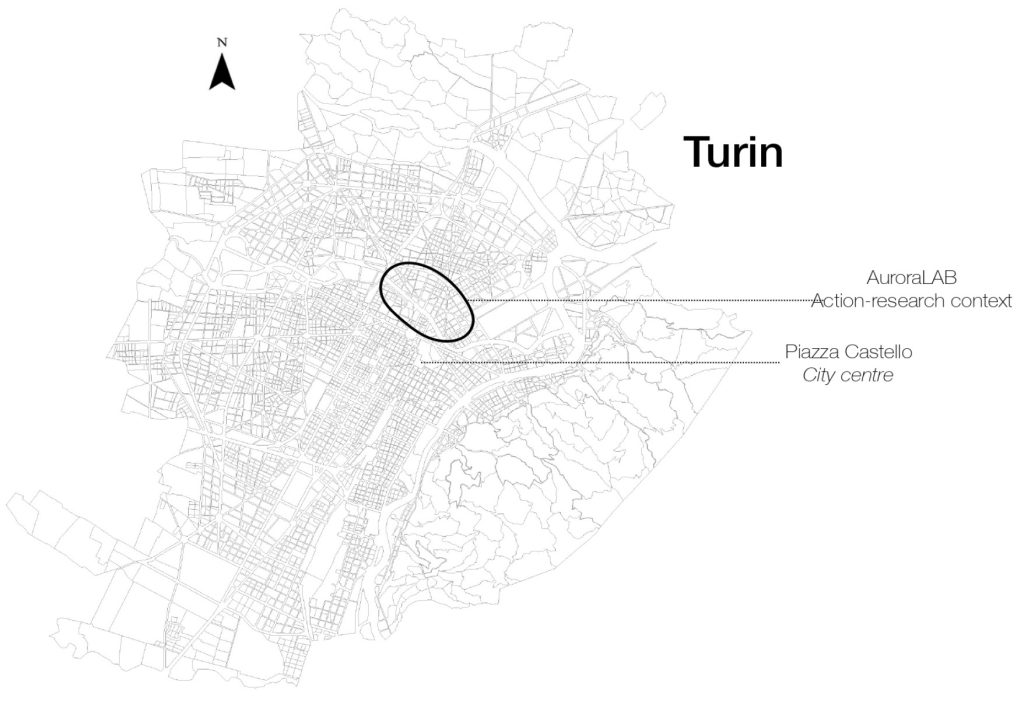

AuroraLAB nasce nel 2018 grazie a un piccolo finanziamento del Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio del Politecnico e Università di Torino per progetti di didattica innovativa e grazie all’attività di un gruppo aperto di docenti e giovani ricercatrici e ricercatori di varie discipline (urbanistica, geografia, sociologia, storia, economia, fisica tecnica, tecnologia) e agli studenti del Politecnico di Torino che collaborano con il laboratorio. AuroraLAB è attivo in un quartiere complesso dell’area nord del centro storico della città di Torino, il quartiere Aurora, caratterizzato da molteplici fragilità di tipo socioeconomico unite tuttavia ad un tessuto associazionistico estremamente attivo e presente, oltre a grandi trasformazioni spaziali in corso.

Due sono gli obiettivi del progetto. Da un lato l’obiettivo è offrire agli studenti del Politecnico e dell’Università di Torino occasioni di apprendimento ‘fuori dalle aule’ in confronto diretto con le problematiche concrete di una periferia urbana della città, anche in un’ottica di service learning. Dall’altro provare ad uscire dalla ‘torre d’avorio’ con cui si tende a sottolineare la scarsa capacità delle istituzioni universitarie di dialogare con ciò che sta al di fuori di esse, cercando di instaurare un discorso alla pari, in cui i saperi sviluppati in ambito teorico e disciplinare dialoghino con le competenze legate a una profonda consapevolezza del contesto e delle dinamiche locali. L’obiettivo in questo caso è tentare di promuovere un avamposto dell’università nel territorio in grado di produrre conoscenza utile non solo sui territori ma anche con essi, adempiendo al ruolo sociale dell’università previsto dalla cosiddetta terza missione. Il tipo di attività svolta da AuroraLAB nel quartiere è espressamente orientata alla produzione di conoscenza da un’altra prospettiva, anche condividendo know-how, in un’ottica di collaborazione aperta tra ricercatori e attori locali. Questo ha permesso ad AuroraLAB di acquisire progressivamente legittimità e riconoscibilità nel quartiere da parte degli attori locali, elemento fondamentale questo per costruire solidi rapporti di collaborazione con il tessuto locale. AuroraLAB ha cercato in questi anni di accompagnare le realtà sociali del quartiere Aurora nello sviluppo di pratiche di innovazione sociale tailor-made, di fare da piattaforma di scambio e traduzione tra conoscenza tecnica e conoscenza esperienziale, in una prospettiva di intermediazione tra attori e istituzioni locali e di sostenere la messa a terra di politiche e progetti innovativi promossi dall’amministrazione comunale.

Tra questi è particolarmente interessante menzionare l’esperienza del bando ToNite della Città di Torino cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale del programma UIA – Urban Innovative Actions dove AuroraLAB è stata capofila di uno dei progetti vincitori, che ha saputo mettere insieme diverse realtà associative locali, già impegnate sul territorio nel portare avanti innovazioni sociali. Il progetto “Grandangolo. Spazi di sogno per una convivenza sicura” ha evidenziato come l’università possa giocare un ruolo importante nell’incanalare competenze e mettere a sistema quegli elementi fondamentali che permettono di realizzare ecosistemi che abilitano l’innovazione sociale. Un ruolo spesso complesso e articolato, non privo di ostacoli, che sta implicando un posizionamento consapevole di AuroraLAB nelle dinamiche territoriali, ma nello stesso tempo sta richiedendo una profonda capacità di mediazione tra gli attori.

Ulteriori approfondimenti

- AuroraLAB (2020), Aurora: a sud di Torino Nord. Rapporto di ricerca. https://www.auroralab.polito.it/

- AuroraLAB (2020), Sguardi su Aurora: Tra centro e periferia. https://www.auroralab.polito.it/

- Bragaglia F. (2021), Social innovation as a ‘magic concept’for policy-makers and its implications for urban governance. Planning Theory, 20, 2; 102-120. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1473095220934832